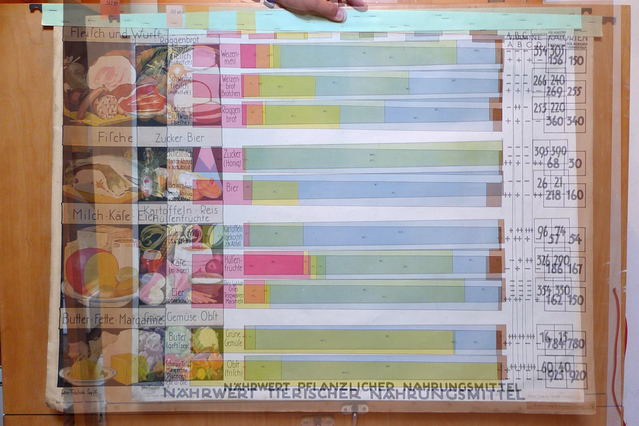

Ich sehe meine Diagrammatische Arbeitsweise im Umkreis der Lehrtafeln oder Wandbilder, die vor allem im deutschsprachigen Raum noch bis zur Mitte des 20sten Jahrhunderts zum Gebrauch in Schulen produziert wurden. Als visuelle Analyse präsentierten sie die Auflösung des Objekts in der Darstellung des Wissensprozesses und lehrten damit Inhalte sowohl als auch Methoden der Wissensaneignung und Wissensschaffung in einem - kritisches Denken, spielhaft zu erfahren im Prozess räumlicher Kontextualisierung. Die Grundlage zu meinem Interesse an Interpretation und Epistemologie wurden hier wohl gelegt. Zu meiner Grundschulzeit in den 1960iger Jahren waren diese Anschauungsbilder noch präsent. Hier (oben links) sind einige, nun collagierte Exemplare eines umfangreicheren Archivs, die mir der Lehrer Wolfgang Müllner in einer Schule nahe Krems zeigen konnte, während ich im Sommer 2012 A.I.R. Krems Residentin war.

Wiederum zur Mitte des 20igsten Jahrhunderts hat sich dieser diagrammatische Imperativ durch Steiner mit Beuys und vor allem George Maciunas künstlerisch im Umkreis des Fluxus gezeigt, sozusagen in der Nachfolge der Lehrtafeln. In der Fluxusbewegung kam natürlich auch ein Kurzschluss mit experimenteller Musik, vor allem mit John Cage zustande. Von diesem Umfeld inspiriert, wurde die Düsseldorfer Jugendmusikgruppe an der ich Mitte der siebziger Jahre teilnahm vom Kinderklavier-Pionier Bernd Wiesemann geleitet, der uns 1979 ermöglichte, an John Cages Musicircus in Bonn teilzunehmen, wo Kunst, Musik, Notation und Performativität sich gegenseitig in irreverentem Spiel durchdrangen. Nichts erfasst diese wunderbare Stimmung so vollständig wie das bekannte Abbild des lachenden John Cage. Ich verspüre dieses Lachen heute in Aufführungen von Sound Art und Jazz.

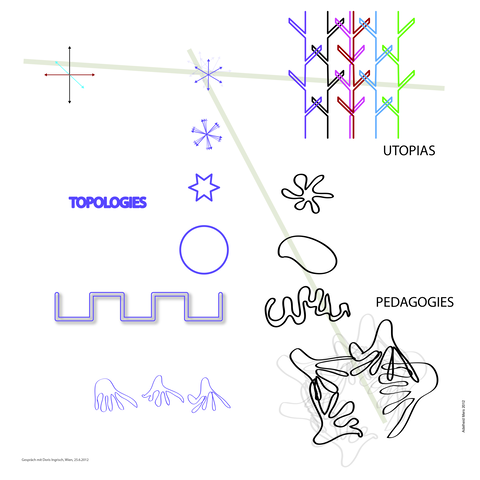

Als ich später an der Düsseldofer Akademie studierte, verblassten diese Stränge dort aber allmählich, sodass mein intuitives Aufgreifen diagrammatischen Denkens und Formens weder erkannt noch unterstützt werden konnte, und auch die Beziehung zur Musik einstweilig zurückstand, zugunsten eines Interesses an der Proximität von Lesen und Bilden. Tatsächlich waren unter meinen ersten Studentenarbeiten diagrammatische Texterfassungen in drei Dimensionen, gefolgt von ausgiebigen Bildanalysen, die Aufmerksamkeitshierarchien aufdröselten und dabei suchten, Vordergrund und Hintergrund, oder auch Objekt und Umfeld, hierarchisch gleichzusetzen. Zum Ende meiner Studienzeit konstruierte ich gewichtige, klappbare, hölzerne Topologien, "Faltungen um eine offene Mitte", deren Variabilität auch fotografisch dargestellt wurde. In unserem Gespräch in Wien, (VBKÖ) 2012, beschrieb Nikolaus Gansterer eine sehr ähnliche frühe Entwicklung mit dem Satz: "Viele Figuren ergeben einen Grund."

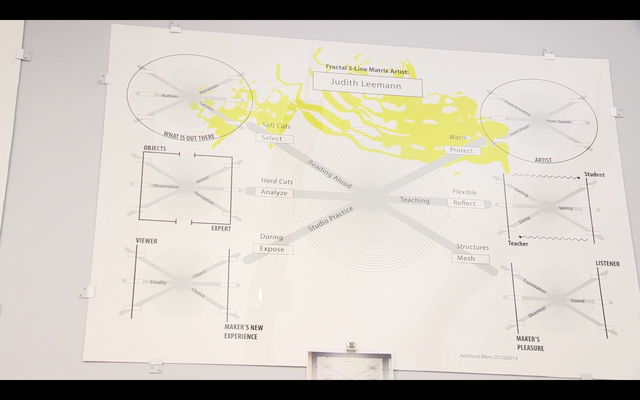

Diagramme stellen nicht nur Relationen dar, sondern markieren auch Aufmerksamkeit. Diagrammatisches Handeln, als zeichnerisches und bildnerisches Denken, folgt sowohl dichten als auch tentativen, tastenden Aufmerksamkeitsströmen durch Beziehungsformationen. Dabei gehen Auswahl und analytischer Schnitt der räumlichen in-Beziehungsetzung voraus. Arrangements werden topologisch durchgewalkt, bis das Konstrukt bis zum Äussersten, das in diesem Moment möglich war geformt worden ist. Dann steht es zur Abholung bereit. Als ich beschloss, Künstlergespräche zu Arbeitsweisen ins Zentrum meines Forschungsjahres 2012/13, und damit auch meiner Zeit in Wien (IKM/UMW) und Krems (A.I.R.) zu stellen, wollte ich nicht nur herausfinden, wie Kunstschaffende handelnd denken und ihre professionellen Episteme herausbilden, sondern auch ob und wie sie daran interessiert sein könnten, mit meinen Diagrammen weiter umzugehen. Welches ist das Potenzial der Diagramme als Wandtafeln?

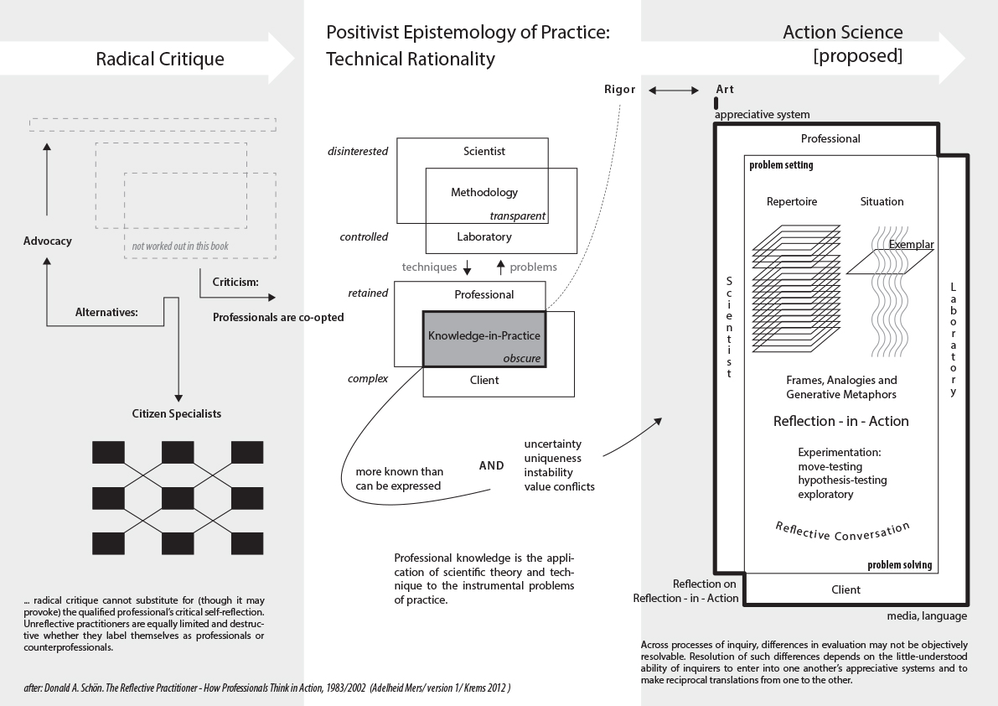

Ich sprach mit Kolleg_Innen, die künstlerisch, aber auch im Umkreis der Künste wissenschaftlich und organisatorisch tätig sind. A.I.R. Krems/Kunsthalle Krems, IKM/UMW und VBKÖ waren meine primären Netzwerke. Zur selben Zeit las ich Texte von Donald Schön, der 1983 Arbeitweisen in den Professionen denen der Akademiker gegenüberstellte. Er beschreibt professionelles Wissen als exemplarisch und implizit, selten verbal, sondern in Aktion oder am Beispiel artikuliert, und damit dem akademischen Feld oft unsichtbar. Diese Unsichtbarkeit hat historisch zu einer minderen Einstufung beigetragen. In offensichtlicher Parallele wird in den Künsten das Objekt wertgeschätzt und analysiert, nicht aber die Schaffensmethode. Der Unwillen künstlerische Methoden zu verstehen hat sich das Bollwark der Inspiration geschaffen. Wie John Dewey in "The Quest for Certainty" und "Logic: The Theory of Inquiry" herausgearbeitet hat, ist der Unwillen, verkörpertes, pragmatisches Wissen zuzulassen ein Politikum. Feministische Epistemologien führen dieses Argument weiter. In diesem Zusammenhang ist meine Frage: "Wie Arbeiten Sie?" zugleich epistemologisch und politisch.

In den Gesprächen stellte sich dann auch heraus, dass Wissenschaftler_Innen ihren Werdegang samt Methodenentwicklung im akademischen Kontext oft explizit, räumlich - diagrammatisch zu rezitieren bereit sind. Organisatorisch Tätige arbeiteten mit Metaphern und Beispielen, die Komplexität sowohl menschlicher als auch systematischer Relationen zueinander in Beziehung zu setzen suchten, wobei Fragen der Macht, Einsichten umzusetzen zentral waren. Vor allem jüngere bildende Künstler-Innen fanden sich in einer paradoxen Situation, sowohl im Atelier vom Zugang zum Kunstbetrieb isoliert als auch im Konflikt mit akademischen Erwartungen, ihre Produktion kunstwissenschaftlich und marktbezogen einzuordnen oder sogar auszurichten. Wo Vertrauen in ein Primat der Selbstfindung zugelassen wurde, fanden sich Beschreibungen gereifter, produktiver künstlerische Methoden, die sich insgesamt durch Spielhaftigkeit auszeichneten: Offenheit, Aufmerksamkeit, Intensität, Freude, Manipulation, Geduld, Begrenzung und Beschränkung (constraints), Integration, Iteration, Zyklizität.

Ich lernte Doris Ingrisch (Universitätsprofessorin für Gender Studies), unter vielem anderen an künstlerischen Werdegängen interessiert, 2012 am IKM durch Katharina Pfenningstorf (Leiterin des Universitätslehrgangs Aufbaustudium Kulturmanagement) kennen. Doris Ingrisch brachte mich mit Andrea Sodomka (Komponistin, Medienkünstlerin und Kuratorin) zusammen. Im Gespräch mit Andrea Sodomka und dann auch mit Maria Gstättner (Musikerin, Fagottspielerin, Komponistin), die 2013 eingebracht wurde, zeichneten sich neue Erkennnisse ab, zuerst dadurch gekennzeichnet, daß beide mit grossem Gusto bereit waren, auf Gesprächsdiagramme mit Kompositionen zu reagieren. Damit erfüllte sich mein Wunsch, die postulierte pragmatische Potenz der Diagramme durch Folgeaktionen zu aktivieren. Doris Ingrisch brachte mich im Herbst 2014 nach Wien zurück, diesmal um ausschliesslich mit Kulturschaffenden im Bereich Sound, Musik und Komposition in Dialog zu treten. Der erste Zyklus war inzwischen auch in Chicago ausgestellt worden.

Was aus den Erfahrungen dieser nächsten Gesprächsserie hervorkam, ist daß Methoden in diesem Umfeld viel eher als notwendigerweise in Kontextualisierungen eingebettet wahrgenommen werden als im Bereich der bildenden Kunst: kollegiale Zusammenarbeit und Interdependenz in Aufführung und Komposition, Erfindung oder Beherrschung von und Verschmelzung mit einem (oder mehreren) Instrument (en) und verwandter Notationssysteme, intensive Auseinandersetzung mit Traditionen und Hierarchien, Berücksichtigung oder sogar Integration des Publikums, Auseinandersetzung mit bestehender, auch institutionalisierter Interessenvielfalt oder Formation eigener Organisationen. Je stärker diese Wahrnehmung von Kontext und Kontingenz vorhanden ist, desto offener die Gespräche, freudiger die Zusammenarbeit und ergiebiger die Resultate: Erhebungen zu künstlerischen Arbeitsweisen, holistisch verbunden mit akademischer, historischer und methodologischer Analyse und zwischenmenschlicher und organisatorischer Arbeit. Damit muss holistisches Feldverständnis der obigen Auflistung spielverbundener Methoden hinzugefügt werden. Spiel muss situiert sein. In der Akzeptanz dieser Mischung aus Absurdität (als Misstönung oder kommunale Kakophonie) und Autotelie findet sich wohl auch John Cages Lachen wieder.

Adelheid Mers, Chicago, October 2015