Matilde Meireles

Matilde Meireles é artista sonora e investigadora,

e utiliza gravações de campo para compor projetos

de natureza situada. O seu trabalho tem uma abordagem

crítica e multi-sensorial ao lugar, onde investiga o potencial

da escuta transversal dos espectros sonoros como forma

de encontrar e articular uma experiência plural do mundo.

Estes vão desde as arquiteturas internas de juncos e ecologias

complexas da água, até à vizinhança local, ressonâncias em

objetos do quotidiano e a arquitetura dos sinais de rádio.

Ela explora com frequência a colaboração e a participação

como catalisadores para uma compreensão partilhada do lugar,

desenvolvendo projetos temporários ou de longo prazo.

O seu trabalho é apresentado regularmente na forma de

performances, instalações, publicações e projetos comunitários.

É doutorada em artes sonoras pelo Sonic Arts Research Centre, Queen’s University Belfast, e pós-doutoranda no projecto de investigação, Sonorous Cities: Towards a Sonic Urbanism

(SONCITIES) baseado na Universidade de Oxford.

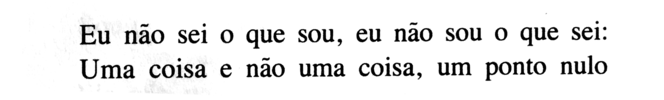

A contribuição do Michael para esta publicação, refletindo

as ideias já mencionadas acima, trata da representação

paradoxal do conhecimento, através da ideia de um mapa

impossível, sempre fragmentado. “A única maneira de imaginar

o conhecimento hoje é aceitar que a representação se estilhaçou

numa quantidade cada vez maior de visões detalhadas,

mas limitadas.” Essas visões limitadas não cobrem a totalidade

do mundo, nem sequer são objetivas, pois resultam de uma

perspetiva particular, de um ponto de vista situado, “uma visão

de um corpo, sempre um corpo complexo, estruturante

e estruturado, versus a visão de cima, do nada, da simplicidade” (Haraway 1988, 589). “A junção de visões parciais”, visões de

um lugar particular “numa posição de sujeito coletivo” é o que

nos permite encontrar uma visão mais ampla (ibid, 590)

por entre os fragmentos.

Diferentes modos como podemos lidar com esta

fragmentação, são abordados ou apontados pelos quatro

ensaios aqui apresentados. Quatro territórios de diferentes

naturezas que apontam para uma compreensão semelhante

de conhecimento e criação. Quatro cruzamentos com o território

físico e operacional da OSSO. Fragmentos de textos, ideias, excertos, citações, imagens, imagens de excertos, excertos

de imagens. Mapas parciais, vistas parciais, traços de pensa-

mentos, passeios, caminhos e plantas.

Desafiámos a Joana Braga a mergulhar no território onde

a OSSO está situada e a criar um ensaio a partir dessa

experiência. A Joana passou diferentes períodos de residência

na OSSO, experimentando e desenvolvendo relações com

o coletivo, a aldeia, a terra envolvente, as suas pessoas

e as suas plantas. Um processo situado que realmente tomou lugar

e se expandiupara uma série de projetos futuros e colaborações com

membros da OSSO. O texto da Joana reforça a ideia do Michael das

“visões detalhadas” com a imersão de Benjamin nos detalhes

do mundo. Fragmentos que são trechos que são enxertos

que se tornam novos fragmentos.

Teresa Luzio mora perto da OSSO e pôde estar fisicamente

presente no nosso espaço para uma residência de cinco dias

em outubro de 2020. Estar presente foi significativo para

o desenvolvimento das suas ideias. O seu projeto de investigação

atual passou por uma transformação impulsionada pelo novo

contexto que encontrou: um espaço de residência em ambiente

rural, onde um coletivo multidisciplinar desenvolve atividades,

incluindo o programa de rádio Eira, onde foi convidada a apresentar. Nesta publicação, a Teresa oferece-nos o trabalho sonoro que apresentou na Eira, bem como um conjunto de fragmentos, vistas

detalhadas que se compõem num campo de combinações

possíveis, ou exercícios. Um território dinâmico feito

de retalhos incompletos, distribuídos irregularmente

no espaço, em distâncias variáveis.

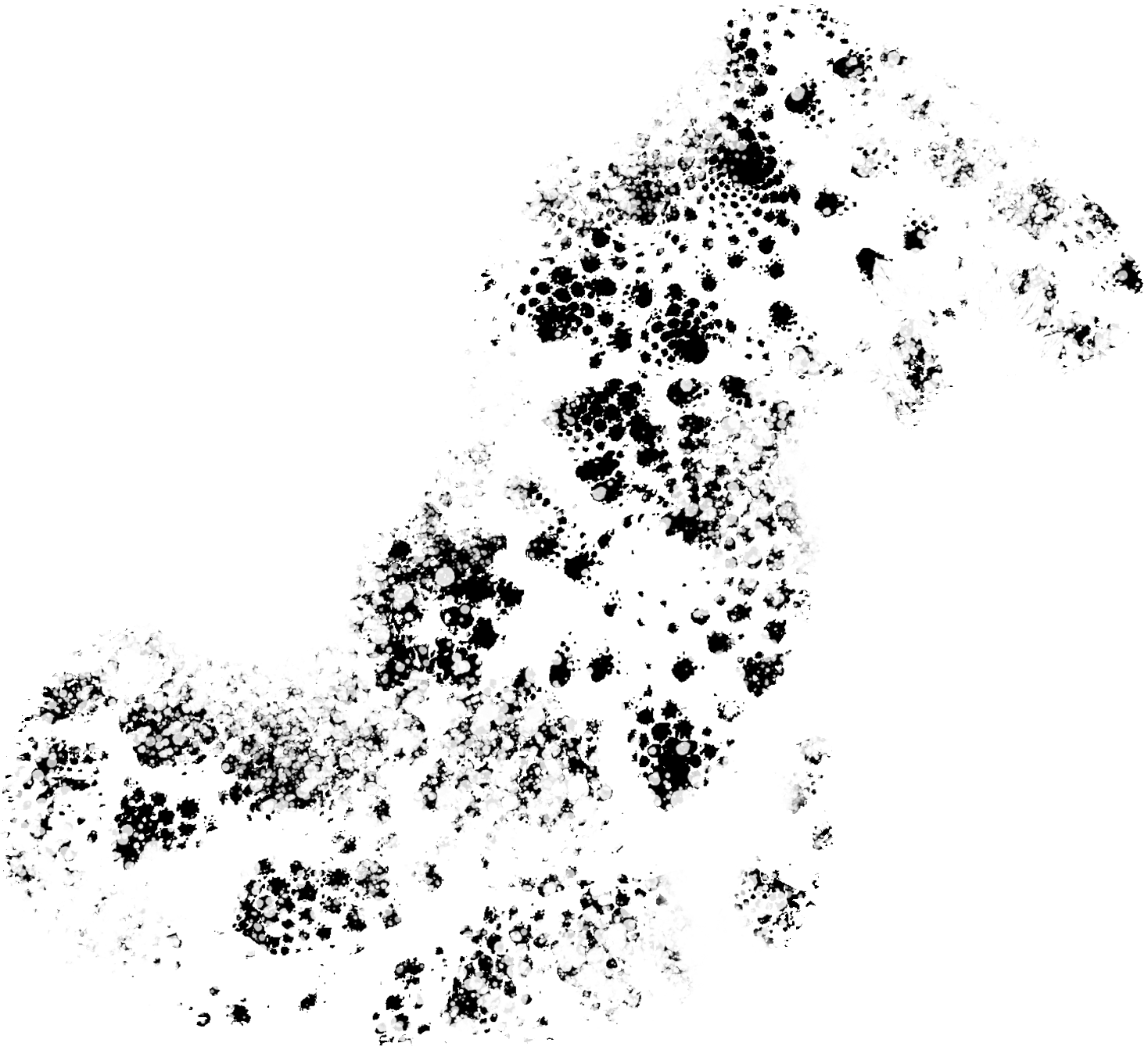

Sara Morais, membro do coletivo, atravessou o nosso programa

em diversas ocasiões, trazendo as suas próprias visões detalhadas

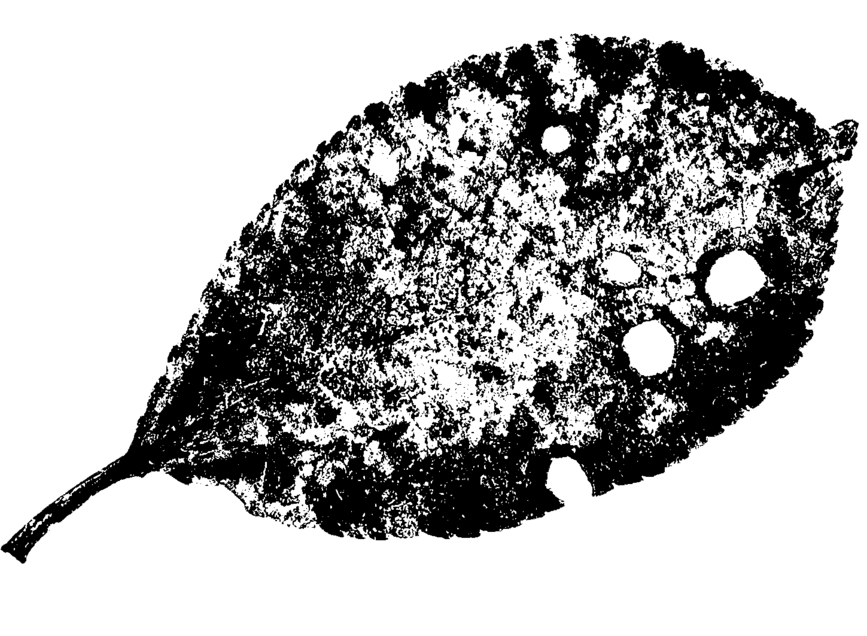

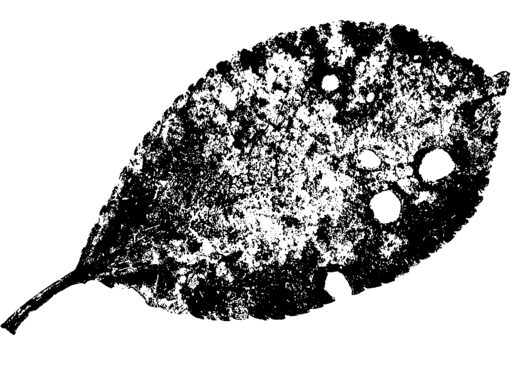

e perspetivas singulares. Aqui propõe um conjunto de materiais transversais, derivados de experiências com filmagens de uma eira,

em preparação para um projeto diferente a decorrer durante as residências da Joana na OSSO. Essas curtas imagens em movimento pretendem cruzar os outros ensaios, e contaminá-los com novos vetores de desterritorialização. Esta eira, um intervalo na superfície

Diogo Alvim

Diogo Alvim trabalha entre a música e a artes sonoras,

explorando as suas interações com a arquitectura,

os contextos específicos, e as outras artes. Interessa-se

por expandir a prática da composição sonora enquanto

dispositivo de investigação e transformação.

Formou-se em arquitectura e composição em Lisboa,

e em 2016 terminou um doutoramento em composição

e artes sonoras no Sonic Arts Research Center da

Queen’s University Belfast. A sua investigação explorou

diferentes relações entre música e arquitetura.

Leciona artes sonoras na Licenciatura e no Mestrado

de Som e Imagem na Escola Superior de Artes e Design

das Caldas da Rainha (ESAD.CR-IPLeiria) e é investigador

integrado do CESEM, FCSH-NOVA.

Colabora regularmente com artistas plásticos, sonoros,

coreógrafos e encenadores, em produções tão diversas

como instalações, video, dança, performance, percursos

performativos, e outros híbridos.

irregular da terra, revela as suas próprias irregularidades.

As rachas, os padrões de musgo, fungos e restos de plantas

soprados aleatoriamente pelo vento, compõem uma paisagem

ambígua que se confunde com uma vista aérea – uma escala

diferente que revela diferentes territórios quando mudamos

o nosso modo de ver.

Os alunos do Mestrado de Design Gráfico (ESAD), orientados

pelo professor e designer António Gomes, foram convidados

a reagir aos ensaios e a acrescentar mais uma dimensão à

publicação. Foi-lhes dada uma tarefa complexa, que visava

um design capaz de ampliar ainda mais o alcance dos ensaios.

O seu empenho e criatividade foi notável e gerou muitas respostas criativas para além das nossas expectativas. Embora apenas

uma proposta pudesse ser selecionada, todos os projetos

contribuíram para enriquecer as nossas próprias leituras e para

juntar as nossas visões parciais.

Tradicionalmente, a debulha era seguida pela joeira, processo

que consiste em lançar a mistura de grãos ao ar para que o vento separe o joio do grão.

Errático e transformador, o vento como sopro de territórios.

Teresa Luzio

Livros-artista, vídeos analógicos e fotografias são vestígios das suas performances, definidos por nenhum público presente, ou a sua presença é coincidência. O seu trabalho surge do que ela observa, seja um lugar, um objecto ou uma situação, para perturbar a sua configuração,

para se atravessar nelas como uma forma de vivenciar as coisas.

Teresa é graduada entre Portugal e a Alemanha. Tem um Mestrado em Arte Pública e Novas Estratégias Artísticas (Weimar) e um Doutoramento em Performance pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBA.UP). Leciona na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR-IPLeiria) desde 2008.

Sara Morais

Dedica-se à escrita, realização e edição em vários meios,

sempre investigando sobre som e visão.

Na rádio, realiza audio-documentários para a RTP/Antena 1 e 2, destacando Histórias de Rios.

Para televisão, pesquisa e realiza as séries Terra - histórias da cerâmica e Jóias, para que vos quero? emitidas pela RTP2.

Cria e edita conteúdos video e podcast para a comunicação

do Teatro do Bairro Alto e outras entidades culturais.

Colabora na escrita da longa-metragem Légua, realizada

por Filipa Reis e João Miller Guerra.

Publica o filme-livro desvio/padrão, com Joana Morais,

sobre a obra em azulejo de Maria Keil.

Estuda Cinema e Ciências da Comunicação na Universidade

Nova de Lisboa, passando pela ESTC e Maumaus.

Vive actualmente em Lisboa depois de ter vivido em Madrid,

no Porto e nos Países Baixos.

António Silveira Gomes

António Silveira Gomes, nasceu na África do Sul onde estudou Design Gráfico (1991-92) na Universidade de Joanesburgo (f. Witwatersrand Technikon). Terminou os estudos (1997) na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBA-UL) e co-fundou o estúdio barbara says... (c.1997). Doutorado (2017) em Arte Contemporânea (Estudos de Design) pela Universidade de Coimbra, é atualmente professor convidado da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR-IPLeiria) e investigador do Laboratório de Investigação de Design e Artes (LIDA)-IPLeiria. Foi galardoado com um certificado de Excelência Tipográfica em 2010 e é membro da Alliance Graphique Internationale (AGI).

Ao trabalhar em estreita colaboração com instituições culturais nacionais e internacionais, artistas, editoras e projectos de desenvolvimento social, António tem vindo a alargar a sua prática profissional e académica, enquanto curador e autor de investigação, centrando-se em história da arte/design, cultura material, pedagogia do design, design editorial e cultura em rede.

O ensaio visual que apresento surge numa fase

temporalmente afastada do período da residência (Dezembro 2021). Resulta como uma necessidade

de atribuir visualidade, portanto dar a ver a infinitude da espacialização desse corpo e de partes dos textos dos livros.

[/] Já na fase final da residência desenvolvi uma peça sonora, que materializa uma possível relação entre [\][/] os livros, determinada pelo encontro entre o meu corpo e os seus diferentes conteúdos.[\]

[/] Das várias disposições dos livros, pelo chão cor

de laranja e sobre os plintos de espuma cinzentos,

a minha deslocação pelo espaço foi sendo deter-minada pelas várias possibilidades de leitura dos livros, e [\]

Rita Oliveira

Licenciada em Design Gráfico e Multimédia, pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR-IPLeiria), encontra-se

a terminar o Mestrado em Design Gráfico, na mesma instituição.

O seu foco dentro da área do design gráfico recai no uso do analógico como complemento ao trabalho digital, aplicando este pensamento no projeto que está a desenvolver atualmente na sua dissertação acerca

da representação de narrativas feministas e queer..

Quando não está em frente ao computador, podemos encontrá-la

em feiras à procura de publicações para adicionar à sua coleção

em crescimento.

[/] Na minha chegada ao lugar fui distribuindo livros pelo espaço que[\]

[/] me foi concedido, livros trazidos dentro

de uma mala de viagem que estavam

no meu atelier à espera de serem lidos,[\]

[/] Desses breves passeios fui trazendo para

o interior elementos naturais que fui encontrando, colocando-os em relação com algumas páginas dos livros.[\]

O microfone, eixo fixo no espaço, é o meio pelo qual é possível ouvir, e assim compor uma imagem mental da espacialização desse corpo e conteúdos.

[/] das imagens nos livros, das quais reconheci relações improvisadas entre os conteúdos,

e deste processo foram surgindo imagens mentais que fui anotando em paralelo.[\]

As leituras foram sendo pausadas por passeios pelo

território natural circundante, que o sol por entre

as chuvas foi possibilitando.

[/] Durante cinco dias (Outubro 2020) integrei a residência de investigação artística “Territórios Expansivos”, organizada pela associação OSSO (São Gregório, Caldas da Rainha).[\]

[/] em torno de assuntos que investigo na minha prática artística e docente (ESAD.CR), tais como: movimento, imagem, incorporação, Arte, o que significa ensinar “Arte”, o que é suposto ensinar em “Arte”,

e sobre a importância do currículo de uma disciplina.[\]

[/] Reconheço neste projecto o princípio de um método assente nas relações entre prática artística como pesquisa e prática docente, destinada a encontrar meios de transcrição visual, sonora ou espacial, ligadas ao processo criativo.[\]

[/] Mas não só.

O ensaio E(n)xertos é composto por pequenas secções (fragmentos ou excertos) ao longo dos quais a leitura pode deambular, eventualmente seguindo várias trajectórias. O fragmento inicial e o final são sempre os mesmos.

Quando se encontra um lugar que as referências

incorporadas não ajudam a descodificar, sentimo-nos

estrangeiras. Uma distância invisível nos separa inicialmente

dos seus ritmos, da sua textura, da sua arquitectura.

A Osso fez-se casa assim que cheguei, encontrei

S. Gregório como estrangeira.

Saí em busca de um café.

Bati o portão azul e segui na direcção do reclamo pregado

a um poste à beira da estrada, talvez de uma antiga

paragem de autocarro ou camioneta, com a imagem

de uma chávena marcada com o símbolo delta.

Do outro lado do poste, nada do dito café, apenas

um pequeno relvado privado. Continuei a busca,

subindo a rua pelo alcatrão, na ausência de passeios.

Um descampado rompe a linha de casas permitindo

alargar o horizonte. Várias máquinas paradas, um cão

à sombra de um chapéu-de-sol, um amontoado

de pequenos pedaços de madeira sob uma estrutura

improvisada.

Vende-se lenha, pode ler-se.

Na profundidade da cena desdobram-se os campos,

uma composição de rectângulos de terra nua

e polígonos geometricamente configurados pela

sequência de linhas de árvores de fruto.

Continuo a

A rua, que é estrada, parece agora desenvolver-se

entre duas muralhas feitas de pedra e betão:

as casas que se seguem umas às outras.

Não encontro ninguém, o café está fechado.

Pelas brechas da muralha construída percebo

a extensão das encostas vegetais.

Avanço uns passos pelo beco inclinado.

Não é só a visão que se espanta, a paisagem sonora altera-se rapidamente, os aromas também.

[/] Abrandei a passada ao aproximar-me do grande

pinheiro manso que sobranceia os pomares

e campos cultivados, estendidos até ao horizonte

longínquo. Sentei-me ao seu lado, debaixo da sua

sombra, sobre uma pedra.

Olhei deste alto a paisagem estendida defronte,

surpreendida com as suas geometrias vegetais.

Um padrão reticulado de campos moldados pela

topografia, as linhas de macieiras plantadas a distâncias

constantes curvando-se pelas encostas, pequenas

ilhas de grande densidade vegetal de várias tonalidades

ou de uma massa verde escura, o bosque que sobrevive

e o eucaliptal que o substitui. A visão coloca-nos perante

o mundo que se desdobra à nossa frente.

Volto a sentir a distância entre mim e o lugar.

A dimensão estética desta paisagem resulta do labor

humano direccionado para a produtividade agrícola.

Estas macieiras são objectos de produção em massa,

submetidas a um controlo rigoroso do seu crescimento

para facilitar a apanha da fruta. Mas são elas as vidas

sencientes que aqui predominam, desenhando esta

paisagem magnífica. Embora, a esta distância, o lugar

expresse a relação instrumental estabelecida

pelos humanos com as plantas, de outras perspectivas

emergirão outros entrelaçamentos.

Como será este mesmo lugar percepcionado

pelas macieiras? Ou por este solitário pinheiro manso?

Voltei a atenção para o tronco do pinheiro

que me faz sombra, para a pedra que me sustenta,

atentando às suas texturas. Reparar nos pormenores,

conferir ao olhar uma qualidade táctil e usar o corpo

para reconhecer o meio. Mergulhar de novo.

Saboreei o odor que o grande pinheiro

emana sem encontrar as palavras certas para o descrever.

Como se traduz um cheiro em palavras?

O cheiro é a presença de um outro em nós.

Uma presença vívida que impressiona os sentidos,

que nos altera a cada inalação. Será o cheiro uma forma

particular de encontro?

Permaneci perto do pinheiro

algum tempo, procurando uma forma de o perceber

na sua singularidade. Solitário, imponente, enraizado

num pedaço de terra ruiva na margem da estrada.

Talvez as suas raízes, no interior dessa terra rubra,

encontrem outros seres. Talvez não seja, afinal,

um indivíduo solitário. A sua imensa copa feita de uma

teia de ramos de diferentes espessuras e de miríades

de folhas em forma de agulha sobrepõe-se às últimas

macieiras plantadas na encosta e, do lado oposto,

cobre toda a estrada. Cobre o meu corpo, oferecendo-me

a sua sombra. O largo tronco de casca rugosa apresenta

algumas reentrâncias verticais, fissuras tecidas de lâminas

texturadas justapostas, marcas da duração da sua vida.

Pressiono uma mão na sua casca

e movimento-a, deixando-me arranhar.

Como percepcionará a minha presença?

[/] Ao fundo do pequeno caminho que parte

do portão traseiro da oficina, quase ocultado

pelas ervas, encontro um terreiro circular cimentado.

A duração cíclica das estações parece estar inscrita

nesta superfície negra marcada por uma composição

de manchas claras. As descolorações do cimento,

como uma cartografia dos acontecimentos da vida

desta eira: os sucessivos molhos de cereais que ali

se reuniram, os movimentos de quem os malhou

e peneirou, as brincadeiras das crianças, a água

da chuva infiltrada ao longo de anos alimentando

o germinar das ervas que agora derrubam o cimento,

fissurando-o. Um intenso aroma anuncia a presença

de uma linha de eucaliptos logo à frente.

(CRACK, CRACK).

CRACK,

O ritmo do caminhar gera uma espécie

de ritmo do pensamento, que por sua vez

ecoa os ritmos da paisagem que atravesso.

A oscilação dos arbustos embalados pelo vento,

as vozes dos pássaros ora poisados na folhagem

ora esvoaçando no ar, o pequeno estalido das

bolotas que caem no chão forrado de caruma

(PLOFF,

PLOFF,

PLOFF).

Relembro uma frase de Rebecca Solnit na sua história

da caminhada, Wanderlust.

«O percurso através de uma paisagem

ecoa ou estimula o percurso

através de uma série de pensamentos.

Isto cria uma consonância ímpar

entre o percurso interior

e o exterior,

uma consonância sugestiva de que

a mente é também

um tipo de paisagem

e que caminhar é uma forma de

a atravessar».

O movimento do corpo, assim como os pormenores

sensíveis do meio que percorremos, ou melhor,

do meio em que estamos imersas, colocam em

movimento o pensamento, reflectindo de miríades

de formas a facticidade dos espaços, dos seres

e das coisas que connosco partilham o mundo.

Por momentos, desfazem-se as fronteiras entre

interior

e exterior,

o balanço desta erva faz estalar a omoplata

e este estalido

(CRACK, CRACK).

CRACK,

parte também da voz dos pássaros.

Já não sou estrangeira na aldeia, misturo-me com este lugar e com os seres que o habitam.

Continuo na sua direcção e chego à estrada.

Caminho com uma passada larga, balançando

o peso do corpo entre uma perna e a outra,

oscilando, a cada vez que uma perna avança,

o braço oposto.

Sinto os dedos dos pés pressionarem o asfalto,

os músculos das barrigas das pernas a estirar;

as omoplatas estalam baixinho com o balanço dos braços

[/] Movo o corpo num ritmo constante,

imersa na atmosfera vegetal daquele lugar,

atenta às suas modulações. Ao caminhar

percebemo-nos a nós mesmas e ao espaço

em que estamos mergulhadas nas interacções

que vamos tecendo enquanto nos movimentamos.

Ao fim de algum tempo os sons que escuto

começam a confundir-se: os pássaros, o resfolegar

das folhas, a máquina agrícola que trabalha

ao longe, a grande arca frigorífica ao fundo

e os meus passos deixam de se distinguir.

Misturam-se numa composição de fluxos

em movimento nos quais estou mergulhada

e implicada. Junta-se-lhes um som cavo,

vindo das minhas costas, com uma intensidade

crescente à medida que se aproxima. Curiosa,

viro o corpo na sua direcção

e vejo um enorme besouro no meu encalce.

Saio da estrada e resguardo-me entre

as ramagens dos grandes arbustos na berma.

O som que produz este ser atordoa-me

e assusto-me com o seu movimento.

Só alguns segundos mais tarde, como se despertasse

de um sonho, percebo tratar-se de uma máquina

motorizada que circula na estrada. Num gesto rápido

de compostura,

aceno com o braço ao seu condutor.

Soube depois tratar-se de um veículo que pulveriza

os pomares com fungicidas.

Perguntei-me a razão da sua forma «besouromórfica».

[/]

Enxertia

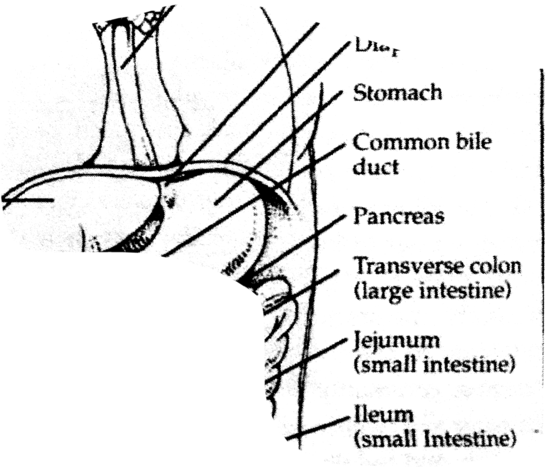

A enxertia consiste em fazer desenvolver sobre

uma parte de uma planta, à qual se chama

cavalo, porta-enxerto ou hipobionte,

uma outra, chamada

enxerto ou epibionte,

da mesma espécie ou de outra espécie próxima.

Só resulta se os tecidos vasculares de ambas

as partes se unirem e crescerem em conjunto.

Nas plantas enxertadas, o sistema radicular

pertence ao porta-enxerto e a parte aérea

ou pertence ao enxerto ou é partilhada

entre este e o cavalo.

A enxertia é uma forma de reprodução assexuada das plantas.

Em Manual de Botânica de Carlos Aguiar

Enxerto

latim inserto

nome masculino

[Botânica] Operação através da qual se introduz uma parte de um vegetal no tronco ou ramo de outro vegetal para nele se desenvolver.

[Agricultura] Parte da planta que se enxerta noutra, por exemplo borbulha, garfo ou lançamento.

[Agricultura] Planta que recebeu parte de outra planta que nela se vai desenvolver; planta enxertada.

[Cirurgia] Operação que consiste na transferência de um tecido, órgão ou parte dele para outra parte do corpo do mesmo indivíduo ou para outro indivíduo (ex.: enxerto capilar). = TRANSPLANTE

[Cirurgia] Fragmento de tecido ou órgão que se enxerta. = TRANSPLANTE

[Figurado] Coisa que se juntou a outra para um fim qualquer.

[Figurado] Pessoa sem préstimo ou importuna.

[Portugal: Algarve] Indivíduo mal vestido ou com má apresentação.

[Informal, Figurado] Sova, pancada (ex.: ameaçou dar-lhe um enxerto se ele não fosse embora).

Em Dicionário Priberam da Língua Portuguesa

Excerto

latim excerptum, -i

nome masculino

Parte retirada de uma obra. = extracto, passagem, passo, trecho

Adjectivo

Extraído.

Em Dicionário Priberam da Língua Portuguesa

Territórios Expansivos é o tema subjacente

a um programa de atividades de investigação

artística desenvolvido pela OSSO - Associação

Cultural, e coordenado por Diogo Alvim e Matilde

Meireles desde janeiro de 2020, que culmina

nesta publicação, acolhida em parceria editorial

pela Cátedra Unesco em Gestão das Artes

e da Cultura, Cidades e Criatividade

do Politécnico de Leiria. Trata-se de

um pequeno projecto editorial que

procura estabelecer relações entre

diferentes perspectivas e modos de

operação em investigação artística bem

como entre diferentes instituições.

[/] Toda a minha atenção se concentrou

nas vincadas cicatrizes das macieiras.

No magro tronco, na proximidade da zona

em que este aflora da terra, a presença

de uma desproporcionada excrescência

de contornos curvilíneos irregulares.

Como se de todos aqueles jovens corpos

vegetais tivessem emergido tumores inchados,

alguns deles fissurando a pele e expondo

os tecidos das suas entranhas. Espantada,

observava como os caules continuavam

a elevar-se acima das excrescências com

intensidade e como as árvores floresciam

e frutificavam, imersas na luz. As formas que

me perturbavam seriam cicatrizes de algum

acontecimento violento na vida destas plantas,

violência que não interrompeu o seu desenvolvimento,

produziu antes estas formas monstruosas

nos seus corpos multiformes. Mergulhando a atenção

e o corpo nos pormenores de cada um destes seres,

apercebi-me de fragmentos de uma espécie

de invólucro em borracha agarrados às pequenas

monstruosidades. Reparei que algumas cicatrizes

eram mais ténues: pequenas bossas, de onde,

além do caule vencedor que com intensidade

se dirigia ao céu, partia um pequeno galho

entretanto adormecido. As maçãs destas árvores,

aparentemente menos violentadas no passado,

tinham o tamanho de ameixas e frutificavam

em quantidades inesperadas. Teriam sido corpos

humanos a agir sobre estas macieiras com algum

propósito, deixando nos corpos vegetais estas

cicatrizes tuberosas, pensei. As plantas que carregam

excrescências menos evidentes são os seres

que frutificam de forma estranha. Como se algo

no seu desenvolvimento tivesse sido desviado.

A acção humana sobre estes seres vegetais

não teve o resultado esperado, imaginei.

Ignorando a concretude das técnicas agrícolas,

não compreendi tratarem-se das marcas de enxertia

que usualmente se utiliza no desenvolvimento

de árvores de fruto. A especulação, contudo,

estava afinada com as histórias destas vidas.

As formas tuberosas eram marcas resultantes

da mistura imposta pelos humanos nas plantas.

Cicatrizes do processo de união dos tecidos

vasculares de dois seres assim misturados,

lembrança da ferida aberta no corpo enraizado

onde se introduziu o e(n)xcerto que haveria de frutificar.

A OSSO é uma associação cultural e um coletivo

multidisciplinar que inclui artistas e investigadores

de áreas como música e arte sonora, artes visuais,

fotografia, performance, design, arquitetura e cinema.

Criada em 2012, a OSSO é financiada pelo Ministério

da Cultura e outras entidades não académicas.

Embora desenvolvamos parcerias com instituições

académicas, o nosso programa não responde

necessariamente aos constrangimentos das formalidades

académicas que por vezes condicionam a volatilidade

da prática artística, sobretudo em Portugal onde os meios

académicos tradicionais ainda não reconhecem

a dimensão prática ou experimental da investigação

que existe, por exemplo, nas residências artísticas.

O contexto de residências artísticas que criámos

em São Gregório, Caldas da Rainha, permitiu-nos

expandir para práticas abertas de investigação,

não condicionadas por produções tradicionais

ou modos de apresentação predeterminados e fixos.

Com o objetivo específico de compreender e ampliar

os processos de criação artística como investigação,

desenvolvemos o programa Territórios Expansivos

em torno de um conjunto de residências para

artistas/investigadores, mesas redondas, conversas

de rádio e um workshop. O principal objetivo do programa

de residências foi permitir que projetos artísticos de

diferentes disciplinas e contextos se cruzassem, dialogassem

e afetassem uns aos outros. As residências de investigação

artística Territórios Expansivos são um subprograma

das atividades gerais da OSSO, focadas em projetos

artísticos enquadrados mais formal ou institucionalmente

como investigação. Reconhecer qualquer processo criativo

como uma forma de investigação faz parte de uma ampla

discussão que tem sido tida entre muitos artistas, instituições,

universidades ou outros grupos mais informais, como o nosso.

A Investigação Artística ganhou impulso e reconhecimento

nos últimos anos, fortalecida por uma comunidade em expansão,

um número crescente de revistas académicas dedicadas,

conferências internacionais, e promovida por instituições

académicas e não académicas como a Society for Artistic

Research, que juntas delinearam um possível enquadramento,

e que o têm impulsionado conforme sintetizado no seu documento

de política Declaração de Viena sobre Investigação Artística.

Evitando termos como practice-based ou practice-led,

os argumentos a favor da Investigação Artística têm tentado

desafiar o “impasse teoria-prática” enfatizando a “importância

da autodeterminação para os artistas em relação a qual

parte da sua pesquisa pode ser considerada 'prática'

ou 'teoria' ” (Schwab 2019, 27).

Uma maneira de fazer isso é através da noção de exposição

com a qual o Journal for Artistic Research foi pioneiro na criação

do Research Catalogue, uma plataforma online para a publicação

de outputs de investigação, numa variedade de formatos

flexíveis e criativos. Na verdade, outputs não é o termo

adequado para o que pode resultar da investigação artística,

daí a exposição (exposition). Uma exposição é um momento

de apresentação, mas não uma exposição no sentido tradicional.

Embora compartilhem alguns elementos “ na medida em que

às vezes podem coincidir ” (ibid, 28), uma exposição pode

ser entendida num quadro mais amplo como uma articulação

não predeterminada da investigação artística, onde as suas

implicações epistémicas são reconhecidas para lá de “alguma forma

de input sensorial ou experiencial ” (ibid, 32). As exposições não

se esgotam numa comunicação de sentido único, pois a própria

prática de expor alimenta retroativamente o desenvolvimento

da pesquisa, afetando o processo criativo. Não representam

a prática artística, são “acontecimentos que problematizam”

e afetam aquilo que é exposto (ibid, 28 e 30). Nesse sentido,

a nossa perspetiva foi promover um contexto para uma prática

específica onde o conhecimento gerado em cada processo

criativo pudesse ser articulado, exposto e partilhado

de formas não convencionais.

Em fevereiro de 2020 lançamos uma chamada aberta

para artistas/investigadores. O conjunto de propostas

selecionadas pela OSSO (Diogo Alvim e Matilde Meireles),

Pedro Rebelo (Sonic Arts Research Centre, Queen's University

Belfast) e Raquel Castro (Lisboa Soa; Invisible Places,

investigadora do CICANT - Lusófona), estava prestes

a ser anunciado quando surgiu a pandemia de Covid-19,

que parou tudo. Tivemos que repensar e voltar a planear

todas as nossas atividades. É difícil agora reconstituir

a sequência de cancelamentos, adiamentos e reestruturações

que ocorreram ao longo de 2020. Mas essa nova instabilidade

inerente apenas reforçou a nossa necessidade de continuar

a fomentar espaços criativos de debate. A nossa abordagem

crítica ao plano de atividades levou a um programa

de experimentação renovado e fértil.

Cada residência foi inicialmente planeada para culminar

num “dia aberto”, um evento promovido pelo coletivo,

onde o espaço da residência seria aberto ao público

(comunidade local e comunidade artística mais ampla),

e algum tipo de conhecimento poderia ser partilhado

e arquivado. Mas em plena pandemia, este formato

teve de ser repensado. A experiência de acompanhar

vários artistas/investigadores em diferentes formatos

de residência fez-nos aderir ainda mais a essa noção

de exposição, expandindo-a no tempo para incluir

a própria residência. Estas residências permitiram

uma troca contínua de ideias, conhecimentos e experiências

ao longo do tempo — entre os artistas envolvidos e o coletivo —

que foram também, por vezes, partilhadas com o público.

Entendidas como uma espécie de exposições expandidas,

as residências artísticas criam condições únicas para

o entrelaçamento de diferentes processos criativos e para

a sobreposição de diferentes territórios artísticos.

Opondo-se ao percurso directo da intenção

que conduz o sujeito ao conhecimento do mundo

que lhe é exterior, reduzindo viventes e não viventes

a objectos que de alguma forma vai possuir,

Walter Benjamin propôs a imersão e o desaparecimento

do sujeito na verdade, que só pode ser encontrada

por meio do mergulho nos pormenores do mundo.

Libertando-nos da noção de verdade que parece não

contribuir para apreender a forma do mundo, será

proveitoso ensaiar formas de aproximação aos pormenores

do meio que nos envolve, atravessa e transforma, meio que

também nós atravessamos e transformamos.

Encontrar disposições em que a escuta se sobrepõe à visão,

em que o olhar se torna táctil; criar composições que nos

permitem apercebermo-nos implicados num campo

de acontecimentos, ao invés de sujeitos perante um mundo

de coisas e objectos.

Caminhar e parar,

modulações do movimento quotidiano

dos corpos humanos que estimulam

a centralidade do «espaço do corpo»,

por outras palavras, a experiência

háptica que abre o corpo aos

fluxos de intensidades variáveis

que compõem o mundo.

Têm sido estas as formas

que encontrei para experi-

mentar a imersão nos

pormenores do mundo

de acontecimentos

que integro.

A Eira surgiu neste contexto. Permitiu-nos permanecer ligados.

A Eira é um projeto de rádio que começou como um possível

espaço etéreo, capaz de acolher (substituir) as residências

artísticas programadas para aquele ano mas, mais do que isso,

tornou-se uma plataforma que abarcou e potenciou diferentes

momentos de encontro, diálogo, exposição, experimentação,

improvisação e elaboração. A partir de junho de 2020,

a Eira constitui-se como um espaço operativo alternativo

para o coletivo, ao mesmo tempo que ocupava dois

espaços públicos distintos: o da rádio FM, chegando

à comunidade local pelo ar, e o rizoma digital da internet.

O nome Eira refere-se a uma eira real que existe

na propriedade onde a OSSO está instalada. Antigamente,

a eira era não só onde se debulhava o grão, mas também

um lugar onde as pessoas se encontravam, trabalhavam

juntas, cantavam canções de trabalho e partilhavam

os seus pensamentos. Um espaço comunitário delimitado,

definido por uma superfície lisa e plana, uma interrupção

no campo, que hospedava e possibilitava rituais comunitários,

vínculos, um território.

Todas as residências foram redesenhadas com base

na nova plataforma de rádio. Propusemos aos investigadores

uma residência não propriamente remota, mas hospedada

neste espaço etéreo. Um trabalho sonoro que de alguma

forma pudesse expor parte das questões de investigação,

as hesitações encontradas no processo, e os territórios percorridos.

Depois de várias revisões e começos em falso, o verão

trouxe alguma esperança e tranquilidade. A possibilidade

de estarmos fisicamente juntos tornou-se algo tangível.

Começámos a receber alguns artistas nacionais em pessoa,

e aos poucos recuperámos a confiança no meio de máscaras

faciais e do cheiro de álcool-gel no ar. Mas este ar estava

já impregnado de ondas de rádio, um território expandido.

O títuloTerritórios Expansivos serviu de modelo conceptual

para todas as atividades desenvolvidas neste programa,

esperando que a sua postulação vaga e ambivalente

provocasse e estimulasse uma discussão transversal

a todos os projetos e artistas envolvidos.

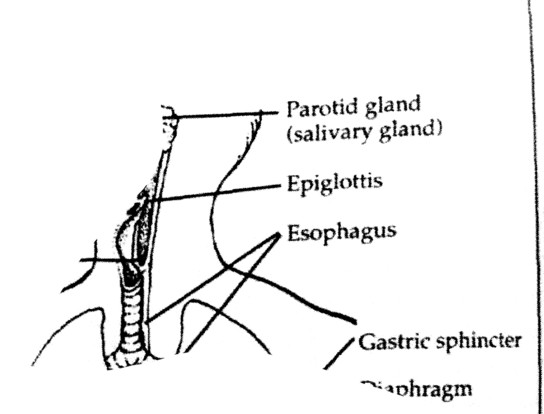

As plantas não correm,

não voam, permanecem aí, no lugar

onde estão. O mundo, para elas, corresponde

à terra em que estão enraizadas, ao vento que

as embala e ao pedaço de céu que as ilumina

e molha. Nelas, a percepção faz-se na superfície

do corpo inteiro. Elas desenvolveram um corpo que

privilegia a superfície ao volume. As suas folhas

são o tecido de interligação cósmica que produziu

a atmosfera como a conhecemos atravésda fotossíntese,

permitindo não só que a planta de que fazem parte

sobreviva, como tornando possível a vida, o cruzamento

e mistura de uma variedade infinita de seres, corpos

e histórias.

Elas são o exemplo da vida-como-imersão. A vida vegetal

é a vida enquanto exposição integral. As plantas estão integralmente expostas ao meio e simultaneamente agem

sobre ele, tendo transformado radicalmente o rosto

do planeta. Não se pode separar – nem física nem

metafisicamente – a planta do mundo que a acolhe.

O estado de imersão não se resume a estar envolvido

por um meio que nos penetra; também nós penetramos

esse meio.

Como escreveu Emanuele Coccia, ao tornarem possível

o mundo de que elas são parte e conteúdo, as plantas

destroem a hierarquia topológica que parece dominar

o nosso entendimento do mundo. A imersão é uma acção

de penetração recíproca, também afirmou Coccia.

Se penetrar o meio se entrelaça com ser penetrado

por ele, também actividade e passividade se confundem.

Os humanos não são plantas, movem-se no espaço e o seu

mundo é potencialmente infinito na extensão. Caminhar

é, contudo, o acto intencional mais próximo dos ritmos

não volitivos do corpo, como a respiração ou o batimento

cardíaco. Caminhar pode ser uma actividade indistinta

da passividade. Caminhando, encontramos uma multiplicidade

de espaços e lugares e, nesse encontro, reposicionamo-nos

no mundo e engendramos o mundo.

Caminhar pode ser uma forma de nos aproximarmos

da vida-como-imersão.

Ao existirem, as plantas fabricaram o mundo de forma

planetária. As fronteiras entre ser e fazer também se

esboroam. O conhecimento e a contemplação pressupõem

a existência de um mundo fixo, estável, composto de

objectos identificáveis, colocado diante de um sujeito, geralmente, imóvel (de forma a possuir um ponto de vista).

No mundo da imersão tudo existe em movimento com graus

de permeabilidade variáveis e esse movimento é feito

com e no sujeito. Não há uma distinção clara entre nós

e o resto do mundo. Ao agir ou ao pensar, ao sentir

ou ao criar, estamos dependentes e somos condicionados

pelo mundo global e pela situação concreta que nos

implica. Simultaneamente, estamos a produzir esse mundo

e essa situação, ainda que de forma ínfima, mesmo que

apenas no campo da imaginação.

Estamos a experimentar viver-como-imersão.

As plantas fabricaram o mundo em que vivemos, a sua

existência está na génese da existência dos humanos. São

formas de vida capazes de alterar as formas e as vidas do

planeta. A enxertia consiste na mistura de dois corpos vege-

tais. Mesmo que esta mistura seja forçada pelos humanos, a ideia

de mistura é íntima das plantas. São elas que permitiram à matéria

tornar-se vida quando infestaram a camada aérea acima da crosta

terrestre com oxigénio, produzindo a atmosfera que conhecemos.

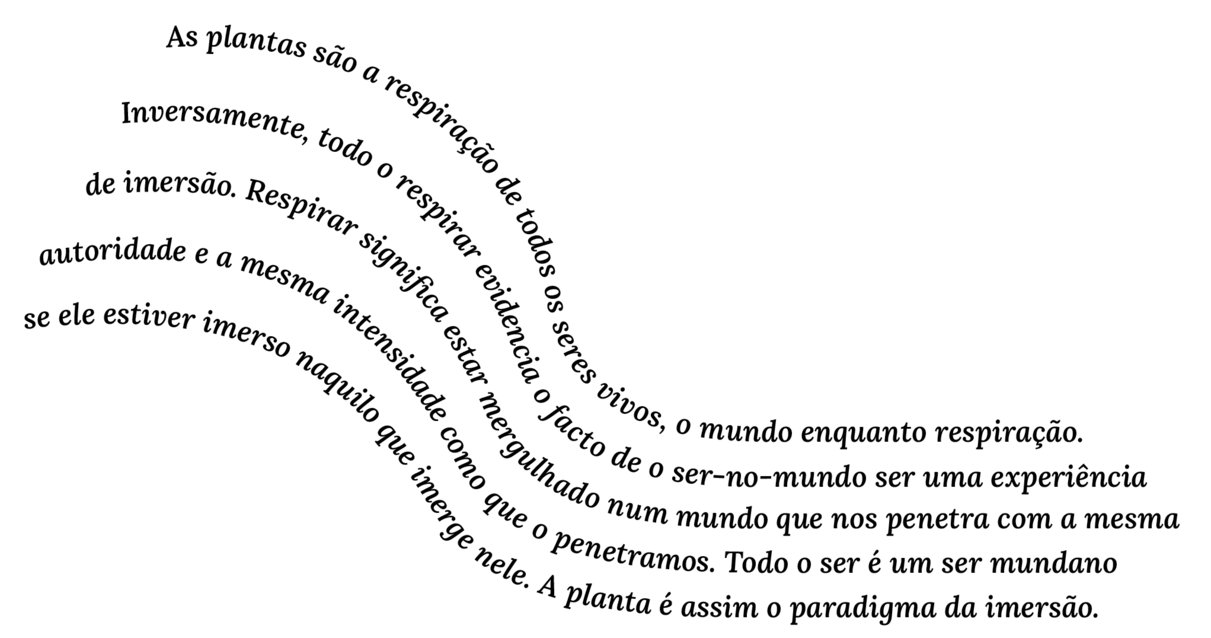

As plantas são a respiração de todos os seres vivos,

o mundo enquanto respiração. O ar que respiramos não

é um éter geológico, é um produto da vida de outros

seres. Respirar significa estar mergulhado num mundo que

nos penetra com a mesma autoridade e a mesma intensidade

como que o penetramos. Na respiração, dependemos da

vida dos outros. Podemos pensar na enxertia como uma

colaboração dos humanos para esta mistura radical que

é o mundo.

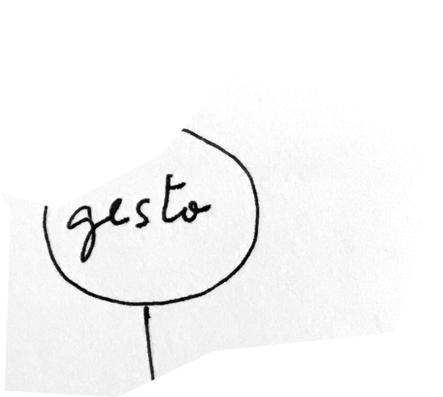

A enxertia e o enxerto podem ser entendidos como formas

particulares desta mistura planetária. Fazem parte da

forma do mundo. Desde que haja gestos que reúnem corpos,

fragmentos ou excertos com alguma afinidade, criando com

eles um novo corpo, uma nova vida, uma nova obra, emerge

uma forma de mistura por um processo de enxertia.

Surge um novo corpo que mantém atributos de todos

os que nele se misturaram e manifesta a marca dessa

operação de mistura.

Procuro agora enxertar excertos

em fragmentos textuais, criar um ser formado

de palavras e imagens. [/]

[/] Lewis Carrol em Sylvie and Bruno Concluded (1893)

e Jorge Luis Borges em Del rigor en la ciência (1946),

fantasiam sobre um mapa de dimensões idênticas

ao território que representa. Numa escala 1:1,

podemos imaginar um mapa que inclua tudo,

que represente até o mais ínfimo dos pormenores.

Ainda que seja uma ficção literária, pelo menos para

as terras tão vastas que o mapa é dito representar,

a ideia que é aqui sugerida não é assim tão absurda:

que um dia poderemos criar um repositório

de conhecimento — um mapa —

capaz de capturar inteiramente os detalhes

e complexidades do mundo, senão mesmo do cosmos.

[/] Além do que referem manuais de botânica,

a enxertia é uma técnica operada pelos humanos

sobre os corpos das plantas, na actualidade

subtendendo demasiadas vezes o entendimento

das plantas como objectos de produção em massa.

Estas formas de vida são reduzidas ao que os humanos

chamam de «recursos». A forma como o enxerto

é utilizado na contemporaneidade pode ser entendida,

então, como uma figura que consubstancia a relação

dos humanos com os não-humanos no seio do capitalismo.

Imaginar a espécie humana desde o advento do capitalismo

compromete-nos na difusão das técnicas de alienação

que transformaram os seres, humanos e não humanos,

e as coisas, em recursos para a exploração capitalista.

Como Anna Tsing afirmou, confronta-nos com

a forma como o entendimento do humano inaugurado

pela filosofia moderna — assente no carácter excepcional

do humano, na sua capacidade exclusiva de auto-reflexividade

e autodeterminação e na sua independência absoluta

de tudo o que o rodeia — se mantém operante, por meio

da assunção que atributos como a «intencionalidade»

ou a «capacidade de acção» são exclusivos dos humanos.

Este enquadramento conceptual aprisiona nele todos

os outros seres, concebidos como dependentes dos humanos,

destituindo-os da sua capacidade para fazer-mundo.

Assim se ocultam os entrelaçamentos da vida e dos espaços vitais,

a mistura e imersão que caracterizam o mundo.

A enxertia consiste na mistura de dois corpos vegetais

simbiontes decidida e operada pelos humanos

que parece provocar uma convulsão em ambos os seres,

uma vez que dela parece restar sempre uma cicatriz monstruosa.

Nas práticas de enxertia age-se sobre corpos de outrem,

impondo-lhes que se misturem. Na agricultura industrializada,

a combinação destes seres é muitas vezes operada para

condicionar o desenvolvimento da planta que emerge

desta mistura, limitando a sua vida futura. As macieiras

enxertadas são impedidas de se desenvolver como

árvores, o seu corpo permanece

para sempre arbustivo. Assim, é mais fácil apanhar as maçãs.

Teríamos de pensar cuidadosamente na forma como

desenharíamos este mapa de tudo e a primeira

dificuldade seria logo pensar que a superfície que ele

cobriria não é plana. Tal como quando tentamos

pensar o nosso planeta, é fácil

esquecer que não existem representações planas

perfeitas: os mapas mais conhecidos

usam a projeção de Mercator,

Expresso na escala de um mapa está o nível

de precisão desejado. Ninguém espera que um mapa

desenhado na escala 1:25.000, por exemplo, mostre

um buraco na estrada, nem mesmo, talvez, nas escalas 1:10 ou 1:2.

Mas se passarmos para , ou «para as coisas elas próprias»

(zu den Sachen selbst) como Edmund Husserl formula

a sua máxima fenomenológica, esperamos razoavelmente

que todos os detalhes sejam tidos em conta, ainda que

nas condições de uma infinidade virtual, a contagem

e contabilização de todo e qualquer detalhe se venha

a revelar um esforço inútil.

Joana Braga

Arquitecta, artista, investigadora. O seu trabalho articula práticas

espaciais, discursivas, visuais e performativas para explorar

a experiência estética do espaço e também as suas dimensões

culturais, políticas e sociais. Debruça-se sobre a caminhada

como prática experimental e artística para repensar criticamente

a o espaço habitado e a relação que com ele estabelecemos.

Tem experimentado formatos de pesquisa que articulam a experiência

corporizada do território com a montagem e reconfiguração de vestígios

nele inscritos, para questionar o espaço social, bem como os discursos,

objectos e práticas que o desdobram. A sua actividade tem sido multifacetada,

compreendendo a prática artística, a investigação, a curadoria e a escrita.

Recentemente apresentou os percursos sonoros e performativos Os Passos

em Volta — Alcântara (Jun. 2023) e Os Passos em Volta — Trafaria (Jun. 2022),

com Diogo Alvim; A Cada Passo, uma Constelação (Out. 2019), Partituras para Ir

(Jun. 2019); e a instalação passos em volta do enxerto (Dez. 2022), com Sara Morais.

Bolseira no IFILNOVA, desenvolve a dissertação Pensamento e Expressão na Obra

de Walter Benjamin. Pós-graduada em Arquitectura dos Territórios Metropolitanos

Contemporâneos (ISCTE-IUL) e em Arquitectura Bioclimática (FA-UL).

Se incluirmos o tempo, só será possível criar

a representação desejada de um momento específico

e isto apenas se lograrmos fazer a contagem

e mapeamento de todos os detalhes de um espaço

num mesmo instante.

São estas as nossas

dificuldades e ainda não falamos do «tempo»,

que para alguns funciona como uma quarta dimensão.

que distende o que está próximo dos polos de tal forma

que estes mapas não podem ser utilizados para estas regiões.

Este problema pode ser resolvido utilizando outras projeções,

mas há sempre áreas que vão ser «arredondadas» e perder definição.

Melhor seria utilizar um mapa tridimensional — um globo —

mas mesmo assim, teríamos de ter em conta a sua verdadeira

forma, já que o mundo não é nem regular nem completamente esférico.

Cada artista-investigador traria a sua prática artística

própria, os seus processos criativos, os seus territórios,

e exporia, confrontaria, sobreporia e desterritorializaria

a sua prática através do confronto e justaposição

do seu trabalho com o dos outros residentes.

Territórios Expansivos tornou-se ela própria

uma ideia extensa, um motivo (motivação), ou aludindo

a Deleuze e Guattari, um refrão (ritornelle) (2007).

Território é um conceito multifacetado e dinâmico

que tem sido progressivamente adotado por diferentes

disciplinas como uma ferramenta conceptual que facilita

a compreensão dos processos e relações sociais

num enquadramento espacial. Se “tem feito parte

do corpus teórico nas diversas correntes do pensamento

geográfico”, expandiu-se para além das fronteiras desta

disciplina, para se tornar um importante conceito

metodológico noutras disciplinas das ciências sociais

(Llanos-Hernández 2010, 207). Com esta expansão,

território tornou-se um “conceito interdisciplinar

que permite o estudo de novas realidades do mundo social no contexto atual de globalização, e que confere relevância central à dimensão

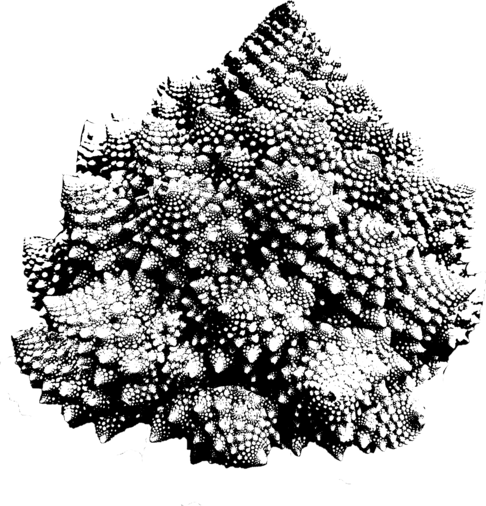

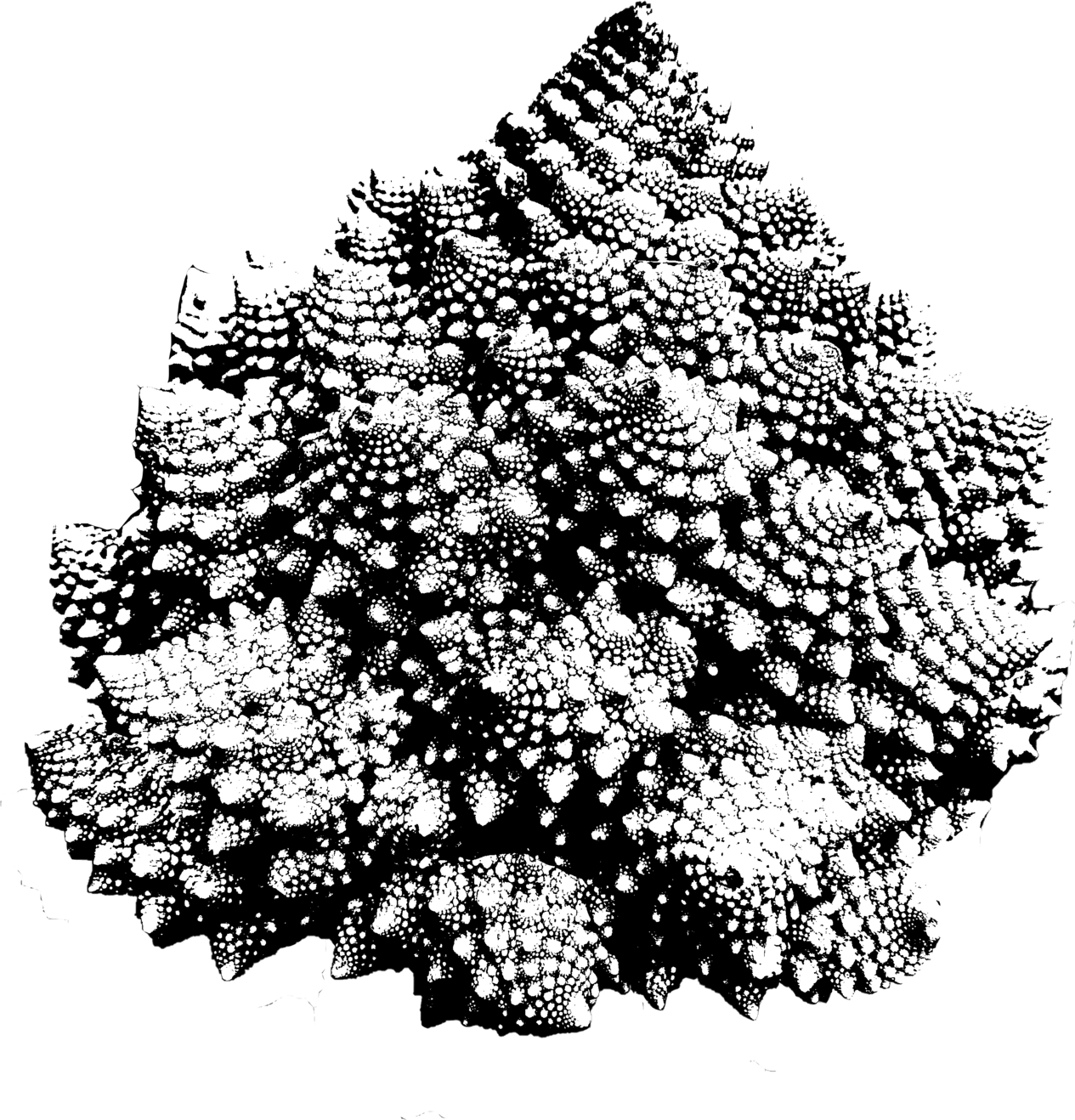

Isto traz-nos ao problema de que as linhas e as superfícies

não são realmente lisas. Dependendo da ampliação e, portanto,

da proporção, uma superfície pode parecer plana ou rugosa.

De facto, independentemente de pensarmos na geometria

fractal como uma expressão adequada para estes limites,

como Benoit Mandelbrot argumenta no seu artigo

Qual é o Comprimento da Costa da Inglaterra?,

«[…] as curvas geográficas são tão intricadas no seu detalhe

que os seus comprimentos são muitas vezes infinitos ou,

mais precisamente, indefiníveis.»

Isto é particularmente verdadeiro

quando passamos da escala macro para a micro, e daí para

o nível quântico da realidade, onde o próprio ato de medição

interfere com o seu resultado.

Se eu gastar qualquer quantidade de tempo maior do que zero

no mapeamento da realidade, nada me garante que continue

a viver nessa mesma realidade inalterada. Nesse caso, o meu

mapa registaria um deslizamento temporal no qual quaisquer

dois pontos nele gravados teriam uma diferença espacial visível e outra,

temporal, invisível — o vestígio do processo de fazer o mapa.

espacial dos processos sociais que estuda” (ibid, 213).

Assim, embora possa em primeira instância referir-se

a áreas de terra, zonas ou domínios, o conceito

de território constitui uma “manifestação mais versátil

do espaço social como reprodutor das ações dos atores

sociais” (ibid, 213). Portanto, compreende e articula noções

como identidade e comunidade, domínio e controle,

apropriação, exploração, troca ou solidariedade; atua como

base, fundamento, espaço para habitar e agir, mas também

como um catalisador específico, em que padrões humanos

e físicos ganham forma, reproduzem-se, ganham

consistência, fundem-se – agenciam-se numa nova realidade.

Os territórios são, portanto, construções sociais, produtos

da agência humana e outra que abrange espaços físicos,

virtuais, sociais, políticos, experienciais e afetivos. Formam

identidades, produzem significados, perspetivas singulares,

valores e modos de viver. Construído a partir de

manifestações de rituais quotidianos, eventos, ocorrências

repetitivas que geram, como argumentam Deleuze e Guattari,

“a emergência de matérias de expressão (qualidades)”

(Deleuze e Guattari 2007, 400), um território também pode

ser entendido como um campo de conhecimento,

De facto, se eu precisar de tempo para fazer um mapa,

a trajetória que escolho para o fazer é significativa,

uma vez que desenha um conjunto virtualmente infinito

de mapeamentos temporalmente deslocados de uma mesma

realidade dinâmica que, não podemos esquecer, já estará

desatualizada no momento em que a representação está completa.

uma área de atividade ou experiência, uma disciplina,

onde o seu exercício materializa um modo de fazer,

consolida a prática e a especialização. Nesse sentido,

um “território não é um conceito espacial nem

um conceito material” (Buchanan 2021, 96). Não está

tanto ligado a um lugar físico, mas a um espaço virtual,

uma sensação mais ou menos volátil: “o espaço

do território não pode ser facilmente mapeado

ou correlacionado com o proverbial actos no terreno’.

Em muitos casos, o território não tem uma dimensão

espacial específica, está tudo ‘nas nossas cabeças’,

e é melhor entendido como um sentimento, ou melhor

ainda, como um sentido de propósito. Em vez de

considerá-los como espaços, seria mais útil e exato

entender os territórios como estados subjetivos num

sentido psicológico” (ibid).

Assim, os territórios não têm necessariamente fronteiras

físicas, mas sempre molduras mentais, enquadramentos.

“A moldura é o que estabelece território a partir do caos

que é a terra. A moldura é assim a primeira construção,

os cantos, do plano de composição. Sem moldura

ou fronteira não pode haver território, e sem território

Na realidade em que

vivemos, muitos se interrogam

se o adicionar de mais

ilhas ao mapa conduzirá a alguma mudança.

Alguns investigam novas topologias, outros olham

para as costuras do mapa, e outros para as linhas, os fios

que tecem as nossas vidas. Também já me cruzei com outros que

o usam para jogar à macaca,

inventando novas regras para as suas viagens. [/]

pode haver objetos ou coisas, mas não qualidades

que se podem tornar expressivas, que podem intensificar

e transformar corpos vivos” (Grosz 2008, 11).

Enquadrar é demarcar, estabelecer forma, ordem,

estrutura. Delimita um campo, cria uma disjunção, um dentro

e um fora. “A moldura separa. Ela corta um meio

ou espaço” (Grosz 2008, 13). É essa moldura, esse

enquadramento provisório do caos que “produz qualidades

extraíveis, que se tornam os materiais e estruturas formais

da arte” (ibid, 16). No entanto, a moldura (enquanto limite

de um território, de uma disciplina, de um processo criativo)

não é fixo ou estável, pois toma forma a partir de um arranjo

complexo de qualidades que vão sendo criadas

e rearranjadas. Cada território é sempre um processo,

um ato (Deleuze e Guattari 2007, 399), que afeta e é afetado,

transformado, mutado em novos territórios. "Um território

é sempre uma via de desterritorialização, pelo menos

potencial, em via de passagem a outros agenciamentos,

com o risco que outro agenciamento produza

uma reterritorialização" (ibid 2007, 414). É atravessado

por uma linha transversal que conecta, se estende para fora,

um “vetor especializado de desterritorialização” (ibid 2007, 427).

É um campo em movimento, continuamente regenerado

a partir do contacto dinâmico com seus territórios vizinhos,

com aquilo que é estrangeiro, externo, com o caos.

Quando se intersetam, os territórios alimentam-se

da transgressão das suas fronteiras. A moldura

é uma interface entre territórios em mutação.

Não podemos adivinhar o tamanho da nossa

ignorância, já que essas áreas nem existem

para serem preenchidas, e os continentes de saber

estão tenuemente ligados a ilhas de experiência

que flutuam num mar de nada.

Ainda assim, pode acontecer no mapa que diferentes tempos

se tornem contemporâneos. Dependendo de como proceder

ao desenhá-lo, duas regiões poderão estar separadas

por segundos, anos ou milénios. À medida que meus olhos

se movem de uma região para outra, posso passar

da Idade Média para o século XX num piscar de olhos.

E, no entanto, o tempo do mapa nunca é o meu tempo,

pois no mapa o trabalho do conhecimento já está sempre feito.

Referências

Buchanan, I. (2021). Assemblage Theory and Method. United Kingdom: Bloomsbury Academic.

Grosz, E. (2008). Chaos, territory, art : Deleuze and the framing of the earth. United Kingdom: Columbia University Press.

Guattari, F., Deleuze, G. (2007). Mil Planaltos - Capitalismo E Esquizofrenia 2. Assírio & Alvim.

Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies 14 (3): 575–599.

Krauss, R. (1979). Sculpture in the Expanded Field. October, 8, 30–44.

Llanos-Hernandez, L. (2010). The concept of territory and research in social sciences. Agricultura, sociedad y desarrollo [online]. 2010, vol.7, n.3, pp.207-220.

Schwab, M. (2019) Expositionality. In de Assis, P. and d’Errico, L. (Eds.), Artistic Research: Charting a Field in Expansion (pp. 27-45). United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers.

Aguiar, Carlos. 2018. Manual de Botânica. I. Estrutura e Reprodução. Bragança:

IPB-Instituto Politécnico de Bragança e CIMO-Centro de Investigação de Montanha.

Benjamin, Walter. 2004 [1928]. Prólogo Epistemológico-Crítico a Origem do Drama Trágico Alemão, traduzido por João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim: pp. 13-45.

Coccia, Emanuele. 2019. A Vida das Plantas: Uma Metafísica da Mistura, traduzido por Jorge Leandro Rosa. Lisboa: Sistema Solar (chancela Documenta).

Solnit, Rebecca. 2000. Wonderlust, A History of Walking. Nova Iorque: Penguin Books

Tsing, Anna Lowenhaupt .2015. The Mushroom at the End of the World: On the Possibilitiy of Life in Capitalist Ruins. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Artaud, A. (2019). As Novas revelações do Ser & O Teatro de Séraphine. Lisboa:

Edição Sr Teste

Barthes, R. (2012). How to Live Together. Novelistic Simulations of Some Everyday Spaces. NY: Columbia University Press

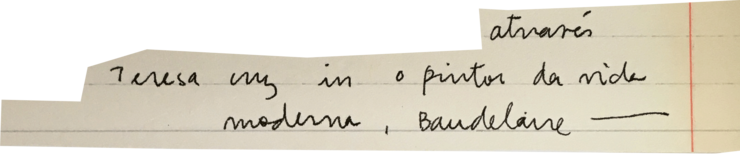

Bataille, G. (2015). O Nascimento da Arte (1ª ed.). Lisboa: Sistema Solar

Beuys, J. (1972) We won’t do it without the rose, Because We Can No Longer Think

Baudelaire, C. (2009). Pintor da Vida Moderna (5ª ed.). Lisboa: Vega, Passagens

Correia, N. (2017). Não Percas a Rosa / Ó Liberdade, Brancura do Relâmpago.

Lisboa: Ponto de Fuga

Dufourmantelle, A. (2018). Power of Gentleness. Meditations on the risk of living (1ªed.) USA: Fordham University Press

Fraleigh, S. (2010). Butoh: Metamorphic Dance and Global Alchemy. Urbana, Chicago and Springfield: University of Illinois Press

Heidegger, M. (2000). A Origem da Obra de Arte. Lisboa: Edições 70

Hillesum, E. (2009). Cartas 1941-1943. Lisboa: Assírio & Alvim

Laban, R. (1971). Domínio do Movimento (2ª ed.). São Paulo: Summus editorial

Mendonça, J. T. (1997). Cântico dos Cânticos. Lisboa: Cotovia

Mendonça, J. T. (2015). Que coisa são as nuvens (1ª ed.). Paço de Arcos: Expresso (Impresa Publishing)

Pelton, A. (2019). Desert Transcendentalist. Munich: Hirmer Verlag

Pessoa, F. (1998). Mensagem. Lisboa: Assírio & Alvim

Semke, H. (2016). Cerâmicas de Hein Semke - Doação Teresa Balté, Museu Nacional do Azulejo, Lisboa

Silesius, A. (1991). A Rosa é sem porquê (1ª ed.). Lisboa: Vega, Passagens

Solnit, R. (2005). A Field Guide To Getting Lost. Edinburg: Canongate Books

Tavares, G. M. (2019). Atlas: do corpo e da imaginação. Lisboa: Relógio D’Água Editores

A moldura, enquanto margem, é um território em si,

lugar de interferências particulares onde as diferenças

entram em contacto, diálogo e troca. Estão em permanente

transformação, gerando novas dimensões territoriais

de convergência, conversão ou conflito. Assim, a moldura

define o território, mas o território transforma a moldura,

movendo-a, empurrando-a e desintegrando-a. Há violência

neste processo, e o texto da Joana Braga reconhece-a

nas cicatrizes deixadas nas plantas pela enxertia. Uma violência

na fusão de dois seres (dois territórios?) que, no entanto,

“não interrompeu o seu desenvolvimento”. Como um enxerto

entre duas plantas, os territórios afetam e são afetados,

deixando cicatrizes que são também matérias de expressão,

marcas de um novo, ainda que temporário, território expandido.

Territorialização, desterritorialização e reterritorialização.

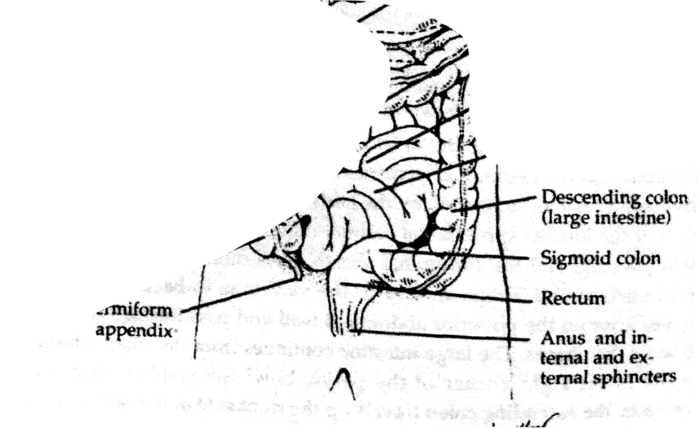

Este movimento é constante, ainda que rítmico, sempre

uma via para um novo território potencial. Um processo

cíclico, um ritmo alternado, onde “o corpo se torna

intimamente conectado e informado pelos movimentos

peristálticos, sístole e diástole, contração e expansão,

do próprio universo”. (Grosz 2008, 16). Não é tanto

o território em si que importa, mas os seus vetores,

movimentos, respiração. A respiração é um ato

interpenetrativo. Não é só o corpo que entra no território,

mas o território penetra no corpo, com as suas qualidades,

e o seu cheiro. Como lemos no texto da Joana, “O cheiro

é a presença de um outro em nós. Uma presença vívida

que impressiona os sentidos, que nos altera a cada inalação.

Será o cheiro uma forma particular de encontro?”

Há algo intrigante na ideia de território enquanto ar,

não terra, mas vento, algo respirável. Um território

definido por movimentos erráticos, fronteiras voláteis,

um território que não é tanto invadido como invade,

através do ar e da sua eficácia contagiante. Um território

que não é possuído, mas que submerge, sopra,

transforma e se transforma num ritmo irregular.

Como o vento - inconstante, imprevisível.

Territórios Expansivos foi pensado de modo

a compreender expansão como um processo

de movimento perpétuo – físico, social, político,

conceptual, artístico. No âmbito deste tema apoiámos

projetos de investigação artística que trabalhassem

nas suas dimensões físicas ou naturais, as suas

potencialidades culturais e metafóricas. Procurámos

posicionar a investigação artística num caminho que

evita qualquer conclusão do processo criativo.

Isto pressupõe a compreensão de que o conhecimento

é instável, e que é impossível mapear totalmente o território.

Derivando do “campo expandido” de Krauss (1979)

– uma noção que se expandiu ela própria por quase todas

as disciplinas artísticas – Territórios Expansivos busca

sustentar essa expansão. Propõe a volatilidade da moldura,

onde o processo - o território - prossegue redefinindo

as suas próprias regras, a sua própria ordem

dinamicamente. A arte sempre existiu em expansão

potencial, um território em busca do caos.

Ainda que Carroll e Borges partilhem esta ideia

de um mapa na escala , a sua descrição do destino

do mapa é muito diferente. No texto de Carroll,

o mapa «nunca foi desdobrado porque os camponeses

se opunham, diziam que cobriria toda a terra e impediria

o sol de chegar a ela!»

Hoje, a única forma de imaginar o conhecimento é aceitar que a sua representação

se estilhaçou numa quantidade cada vez maior de visões detalhadas, mas limitadas.

Este mapa não cobre um território, é feito de conjuntos de manchas

parcialmente sobrepostas, com tamanhos diferentes,

que marcam variados pontos e tempos de interesse.

As áreas de conhecimento acumulam-se em torno

de fenómenos populares, passados ou presentes.

“[A] história da pintura, e da arte após a pintura, pode ser vista

como a ação de sair do quadro, de ir além e pressionar contra

a moldura, a moldura explodindo através do movimento

que não pode mais conter.” (Grosz 2008, 18). Contemplar

uma expansão contínua procura ganhar terreno para

um processo artístico regenerativo sustentado, ativo,

que resiste a qualquer formalização, a qualquer tentativa

de capturar e interromper as suas contínuas transformações.

Daí entender as exposições dinamicamente (elas problematizam,

não representam), pois o conhecimento, quando representado,

já está desatualizado. O deslocamento temporal dos mapas a

que Michael Schwab se refere no seu texto aponta para

uma realidade dinâmica impossível de capturar plenamente.

Qualquer que seja a nossa posição, nunca veremos

toda a realidade.

Temos estado em contacto com o Michael desde o início

deste programa. As suas ideias sobre a Investigação Artística,

a noção de Exposição e as motivações por detrás da Society

for Artistic Research, o Journal for Artistic Research

e o Research Catalogue, estiveram presentes na forma

como concebemos o conjunto de atividades

que compõem os Territórios Expansivos.

O Michael participou no nosso workshop de investigação

artística em Novembro de 2021, onde artistas-investigadores

da OSSO, do Laboratório de Investigação em Design

e Artes (LIDA) e mestrandos da Escola Superior de Artes

e Design das Caldas da Rainha (ESAD), criaram uma comunidade

temporária de investigação artística e de processos partilhados.

Créditos

Territórios Expansivos

Editores

Publicado por

OSSO Investigação (coord. Diogo Alvim e Matilde Meireles 2020-22)

Cátedra UNESCO em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades

e Criatividade do Politécnico de Leiria. (coord. Lígia Afonso)

Autores

Tradução e Revisão

José Roseira

Design

Protótipo

Cláudio Nunes, Gonçalo Rocha e Rita Oliveira - Estudantes do Mestrado de Design Gráfico da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR-IPLeiria)

Implementação e design final

Supervisão

A OSSO é financiada por DGArtes, República Portuguesa.

© OSSO 2023

Agradecimentos

António Gomes, Rita Oliveira, Michael Schwab, Teresa Luzio, Sara Morais, Joana Braga, Ruth Bernatek e Pedro Tropa.

Referência Bibliográfica

Alvim, Diogo, Meireles, Matilde (eds.), (2023). Expansive Territories / Territórios Expansivos. ed. bilingue pt/eng, online. Caldas da Rainha, Portugal: OSSO and UNESCO Chair in Arts and Cultural Management, Cities and Creativity IPLeiria (co-publishing).

ISBN 978-989-53715-8-7

De alguma forma, este mapa nunca se tornou real,

tocando o solo apenas como um monumento a si próprio, uma ideia

dos seus criadores. No entanto, na versão de Borges o mapa

é desenrolado e interfere com a realidade. A inutilidade do mapa

é descoberta tarde de mais, e ele é entregue

«às Inclemências do Sol e dos Invernos.»

* As ideias e opiniões expressas nesta publicação são da responsabilidade dos autores e não da UNESCO, pelo que não comprometem esta organização.

A diferença entre os relatos de Carroll e Borges

pode ser explicada pela inclinação matemática

do primeiro e pelo trabalho do segundo como

bibliotecário, ou pelos diferentes períodos históricos

em que esses textos foram escritos: separados por cinquenta

e tal anos que definem um período marcado pelas

duas guerras mundiais e o alvorecer da era atómica.

Seja qual for o motivo da imagem

diferente do mapa nestes textos,

em Carroll o mapa pode ser

dobrado,

Borges continua

«Nos desertos do Oeste perduram despedaçadas Ruínas do Mapa,

habitadas por Animais e por Mendigos; em todo o País

não há outra relíquia das Disciplinas Geográficas.»

Alguns podem até entrar ou sair de algum desses fragmentos sem reparar.

à medida que se aproxima

da escala perfeita é indissociável da sua fragmentação.

À falta de uma ideia ou propósito, a capacidade

de manter o conhecimento unificado como um mapa

o faz pode parecer muito difícil em todos os aspectos.

Michael Schwab

é um artista e investigador baseado em Londres

que investiga os usos pós-conceptuais da tecnologia

numa variedade de meios, incluindo fotografia, desenho,

gravura e arte de instalação. Tem um mestrado

em filosofia (Universidade de Hamburgo) e um doutoramento

em fotografia (Royal College of Art, Londres)

que se concentra na pós-fotografia pós-conceptual

e na metodologia de investigação artística.

É o editor-chefe fundador do Journal for Artistic Research (JAR),

co-editor da Intellectual Birdhouse.

Prática Artística como Investigação. (2012), co-editor da

The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia (2013),

editor do livro Experimental Systems. Future Knowledge in Artistic

Research (2015), bem como editor do livro Transpositions.

Operadores Estéticos-Epistémicos em Investigação Artística. (2018).

O seu livro mais recente, Futures of the Contemporary

(Futuros da Contemporaneidade). Contemporaneidade, Inoportunidade

e Investigação Artística, co-editado com Paulo de Assis, foi publicado

em 2019. Através de um enfoque na experimentação e na exposição

da prática como investigação, Schwab desenvolveu uma abordagem

conceptual que liga a liberdade artística com a criticidade académica

em apoio ao que tem sido chamado a "volta da prática na teoria contemporânea".