DaKar AIrreVersible: metodologías de desobediencia en la creación audiovisual con IA Generativa

Jorge Álvaro

Lola Martínez

Iván Cáceres

2. Metodología: investigación-creación orientada, intervención estética y experimentación con IA generativa

La metodología de DaKar AIrreVersible no se concibió como una serie de pasos lineales o procedimientos estandarizados, sino como un entramado dinámico de prácticas, reflexiones y decisiones estéticas que emergieron en la intersección entre tecnología, narración, contexto cultural y pedagogía crítica. Desde el inicio, el proyecto fue diseñado como una experiencia de investigación-creación (Barone & Eisner, 2012), una metodología expandida que combina la producción artística con la generación de conocimiento situado y reflexivo.

Lejos de seguir una lógica positivista o cuantitativa, la metodología se alineó con las corrientes de pensamiento que entienden el arte como una forma de indagación epistemológica, afectiva y política. En este sentido, crear no es sólo producir una obra finalizada, sino explorar preguntas abiertas, provocar resonancias, activar procesos de subjetivación y relectura de los imaginarios dominantes. La obra, más que un resultado, fue entendida como un dispositivo de problematización.

2.1. Escritura inversa: guion como coreografía afectiva y archivo ficcional

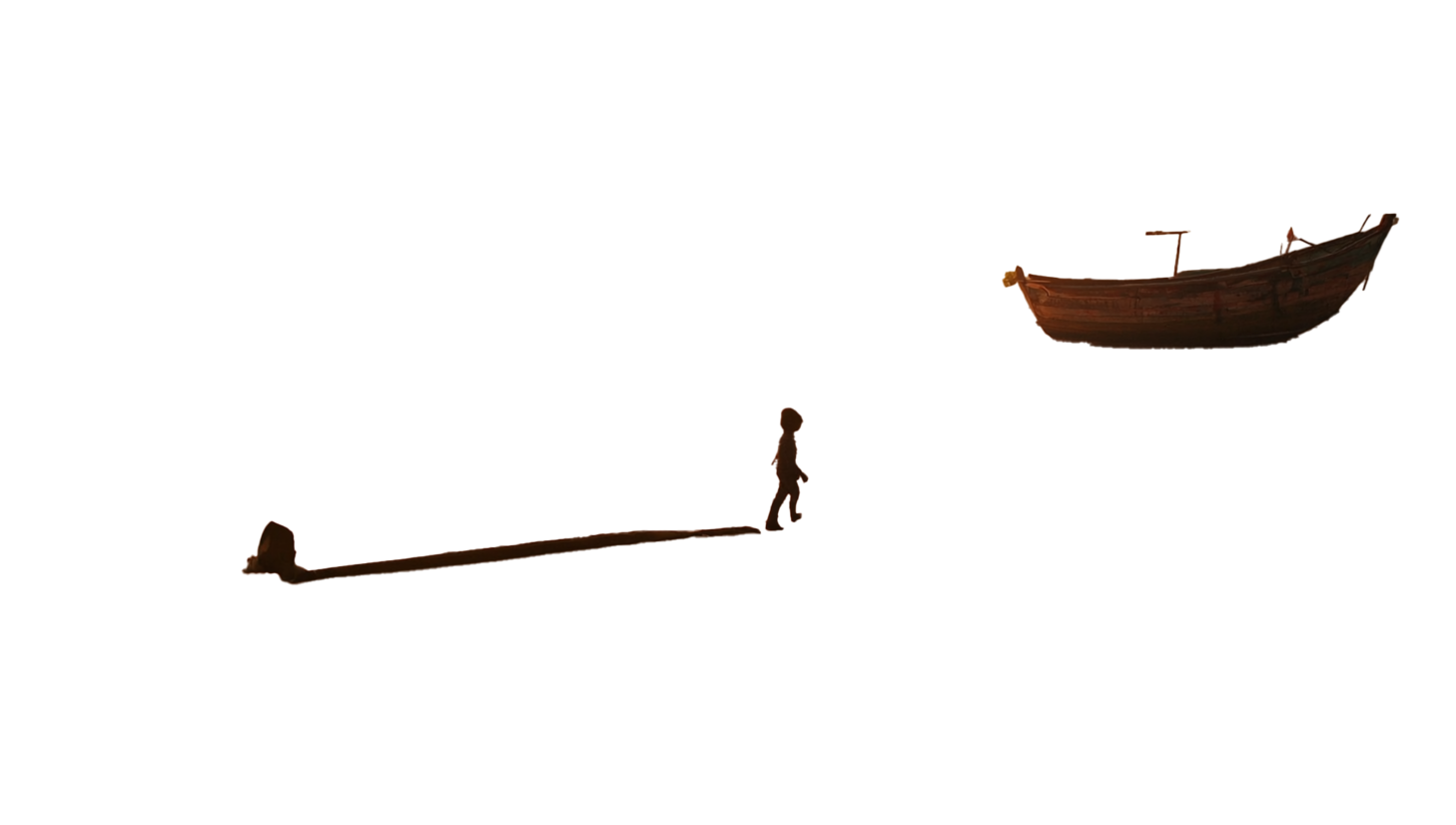

El primer momento del proyecto consistió en la escritura del guion literario titulado INÉVITABLE, concebido como un acto de traducción estructural, emocional y simbólica del guion de Irreversible al contexto senegalés. Este proceso fue mucho más que un cambio de nombres o escenarios. Implicó una reconfiguración profunda de los conflictos, las dinámicas familiares, los referentes culturales, los códigos visuales y los lenguajes emocionales.

La escritura fue asumida como un acto de coreografía afectiva: se escribió no sólo pensando en lo que ocurría en cada escena, sino en cómo debía sentirse, resonar y habitarse esa experiencia en cuerpos afrodescendientes, en calles de Dakar, en sonidos y silencios particulares. Cada diálogo fue pensado en francés o wolof. Cada espacio fue visualizado desde una cotidianidad no exotizante.

Además, el guion fue estructurado desde una lógica cronológicamente inversa. Este gesto formal supuso un reto metodológico clave: pensar la progresión narrativa no como acumulación de eventos, sino como una deconstrucción emocional desde el trauma hacia la posibilidad, desde la violencia hacia la ternura. Esta organización temporal fue pensada como una forma de contra-narrativa: una disposición que interrumpe el tiempo lineal del progreso y la causa-efecto, para ofrecer una experiencia más ambigua, espectral, implicada.

2.2. Prompting descolonizado

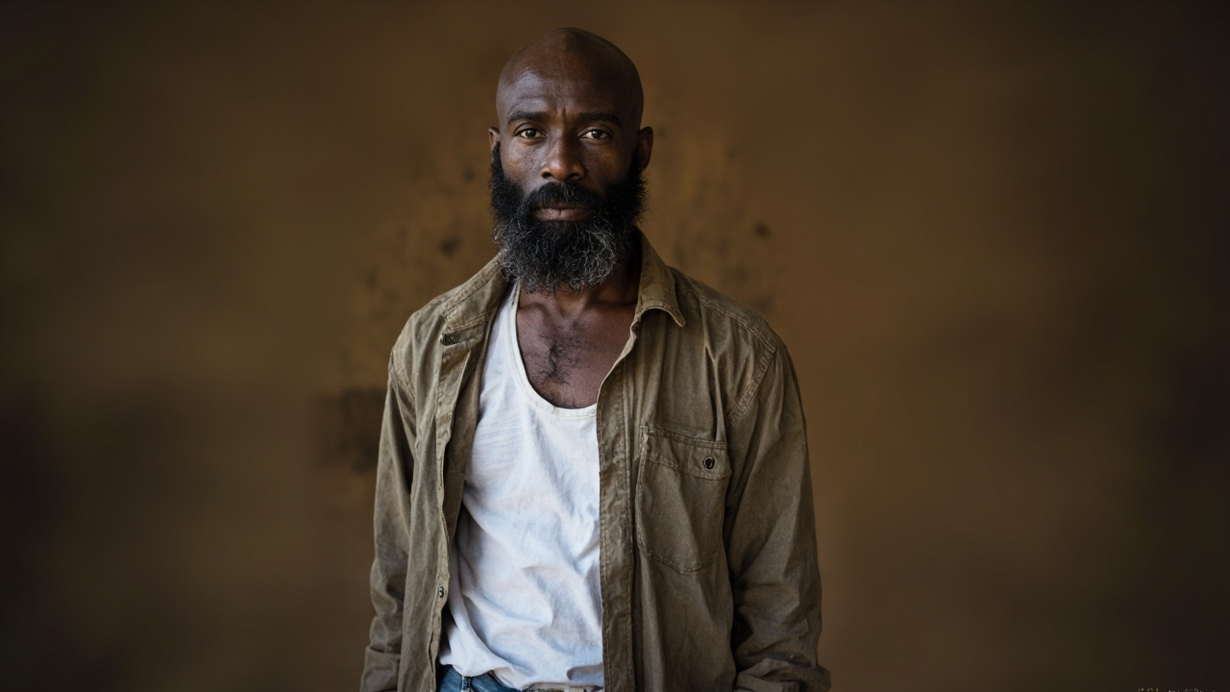

La segunda fase consistió en la generación de imágenes y secuencias mediante plataformas de inteligencia artificial generativa, fundamentalmente Runway Gen-4 (para imagen en movimiento) y Hailuo AI (para modelado actoral y estilo visual). En este punto, se desarrolló una técnica orientada a controlar la generación de outputs evitando sesgos comunes en las IA entrenadas con bases de datos de visualidades hegemónicas y racializadas.

Cada escena se diseñó mediante descripciones lingüísticas muy detalladas, que incluían elementos específicos de estética afro-urbana: vestimenta tradicional (boubous, wax), referencias arquitectónicas (calles de la Medina, mercados de Sandaga, túneles de Soumbédioune), condiciones lumínicas reales de Dakar (atardeceres dorados, luces fluorescentes intermitentes), gestualidades corporales, tonos de piel, entre otros.

Los prompts fueron sometidos a múltiples iteraciones, combinando pruebas de prompts visuales y verbales, y ajustándose según la respuesta de los modelos. Esta fase fue particularmente exigente en términos de vigilancia crítica: muchas veces, las primeras respuestas de la IA ofrecían representaciones blanqueadas, hipersexualizadas o incoherentes. Como advierte Safiya Umoja Noble (2018), la IA hereda los sesgos de sus creadores y de las bases de datos con las que ha sido entrenada. El trabajo metodológico consistió, precisamente, en corregir y subvertir esos sesgos.

2.3. Curaduría de outputs: entre glitch, ética y estética

Una vez generados los materiales visuales, se abrió una tercera fase centrada en la curaduría crítica. Esta tarea fue asumida no como una edición mecánica, sino como un trabajo estético-político de selección, montaje, relectura y reapropiación. Se evaluó cada imagen o secuencia a partir de una triple dimensión:

- Estética: ¿la imagen es coherente con la atmósfera buscada, con la textura emocional de la escena?

- Cultural: ¿la representación es respetuosa, informada, verosímil en su contexto?

- Ética: ¿se evita reproducir estereotipos coloniales, racistas, sexistas, capacitistas?

En esta fase, se optó por mantener todas las imperfecciones propias del proceso generativo —anomalías, desbordes, fallos visuales leves— como una forma deliberada de trabajar con el glitch.

2.4. Montaje inverso: desandar el trauma, reconfigurar el duelo

El montaje de la pieza fue realizado desde el final hacia el inicio, respetando la lógica estructural de Irreversible. Esta fase exigió repensar el ritmo, la intensidad afectiva y la progresión simbólica de las imágenes. Se trabajó tratando de asemejar el ritmo de la pieza a la película original, haciendo uso de velocidades lentas y alternando el plano general con el primer plano. No se pudieron construir largos planos secuencias debido a la incapacidad de la herramienta de IAGs para generar tanto metraje, pero se intentó mantener la atmósfera original, ambientada en Dakar.

2.5. Aula expandida: pedagogía crítica, análisis colectivo y co-creación

El último componente metodológico fue la dimensión educativa del proyecto. A lo largo del proceso, se realizaron talleres, clases abiertas, sesiones de análisis de resultados y debates colectivos con estudiantes de arte, comunicación, estudios culturales e ingeniería. La pedagogía adoptada se inspiró en autores como Paulo Freire (1970), Bell Hooks (1994) y Marina Garcés (2017), quienes conciben el aula como un espacio de pensamiento libre, afectivo, colectivo, en donde aprender es transformar(se).

Los estudiantes no fueron espectadores del proceso, sino partícipes activos. Contribuyeron con ideas, cuestionaron decisiones, propusieron alternativas, redactaron prompts, analizaron imágenes generadas, sugirieron secuencias y reflexionaron sobre el impacto de las tecnologías en sus propios contextos de vida. Esta dimensión de co-creación y análisis crítico se convirtió en el eje vertebrador del proyecto: lo que comenzó como una experimentación técnica se transformó en un proceso político y pedagógico.