DaKar AIrreVersible: metodologías de desobediencia en la creación audiovisual con IA Generativa

Jorge Álvaro

Lola Martínez

Iván Cáceres

3. Análisis de los resultados

El análisis de los resultados de DaKar AIrreVersible no se limita a una evaluación formal o técnica de la obra generada. En coherencia con su enfoque metodológico, los resultados deben ser entendidos como un cuestionamiento de estéticas que contribuyen a la homogeneización de las imágenes, producidas por la inteligencia artificial generativa (IAG).

3.1 Narrativa inversa: desprogramar el tiempo lineal

La decisión de mantener una estructura narrativa invertida —inspirada en la película Irreversible de Gaspar Noé— no se limitó a un homenaje formal ni a una mecánica de shock emocional. En DaKar AIrreVersible, el orden cronológicamente invertido se convierte en una forma de intervención epistemológica sobre la noción de tiempo, una de las dimensiones más naturalizadas y disciplinantes en las narrativas audiovisuales. En la tradición occidental, el tiempo suele presentarse como lineal, progresivo y acumulativo: una secuencia que avanza desde el origen hacia una conclusión. Esta concepción no es neutral: está cargada de teleología, de nociones de destino, de culpabilidad, de resolución.

La inversión temporal rompe con esta lógica. Al empezar desde el clímax de violencia y avanzar hacia los momentos de afecto, la obra obliga al espectador a reconstruir la historia desde la pérdida. La memoria no aparece como una cronología, sino como un rompecabezas emocional. Esta estructura resuena con la noción de “tiempo queer” (Freeman, 2010), una temporalidad no lineal, excéntrica, que se sale del ritmo heteronormativo del relato clásico y produce una sensación de deriva, repetición y duelo.

Además, el tiempo invertido activa una lectura política del trauma: al mostrar primero la consecuencia y luego las condiciones que la hicieron posible, el espectador no queda atrapado en el espectáculo del dolor, sino que es llevado a preguntarse por sus causas, por sus contextos, por sus huellas. El efecto narrativo es radical: la violencia ya ha sucedido, el cuerpo ya ha sido atravesado, pero su historia aún está por contarse.

3.2 Contra la estética racializada

A diferencia de muchas producciones que abordan el continente africano desde una mirada exotizante o humanitaria, DaKar AIrreVersible trabaja con la complejidad visual, espacial y afectiva de la ciudad contemporánea. Los mercados callejeros, los túneles peatonales, los apartamentos con techos de chapa, los clubs nocturnos clandestinos y los murales políticos componen un mapa visual que escapa tanto al miserabilismo como a la estetización decorativa. Esta representación se construyó a través de prompts minuciosamente redactados y una curaduría atenta a los signos de autenticidad visual: los colores de la ropa, los materiales arquitectónicos, la disposición de los cuerpos en el espacio, la textura de la luz, la distribución del sonido ambiente.

En este sentido, la obra establece una alianza estética con los trabajos de autores como Alain Gomis o Mati Diop, cineastas que han trabajado la ciudad africana desde lo cotidiano, lo simbólico y lo político.

3.3 Representación de personajes

Un desafío fundamental del proyecto fue la representación de los personajes principales —Ousmane, Nafissatou, Mamadou— de forma que escaparan a los estereotipos predominantes en la generación de imagen por IA. Como han denunciado múltiples estudios (Benjamin, 2019; Noble, 2018), los datasets que alimentan los modelos generativos están profundamente racializados: tienden a privilegiar cuerpos blancos, delgados, heteronormativos, masculinos y eurocéntricos. Cuando se les pide representar personas africanas, muchas IA generan imágenes estereotipadas, imprecisas o francamente ofensivas.

Frente a esta situación, el equipo desarrolló una técnica de prompting por la cual cada personaje fue descrito no sólo por sus rasgos físicos, sino también por sus emociones, sus formas de moverse, sus silencios, su historia emocional. Así, Nafissatou no es simplemente “una mujer senegalesa embarazada”, sino “una mujer de treinta años, con una mirada introspectiva, que camina entre el ruido del mercado con una serenidad que desarma; su boubou tiene manchas de mango; su vientre redondo no es obstáculo, sino escudo”.

Sin embargo, estas descripciones no evitaron la estetización del dolor, el fetichismo del cuerpo racializado, y la espectacularización de la miseria.

3.4 Dimensión sonora: el sonido como relato subterráneo

Aunque el eje principal del proyecto fue visual, la dimensión sonora fue tratada como una capa narrativa fundamental. A partir de la secuencia generada visualmente, se diseñó un paisaje sonoro que incluyó sonidos urbanos reales de Dakar (grabados en campo o extraídos de archivos sonoros comunitarios), silencios deliberados, música instrumental de raíz mbalax y momentos de saturación acústica.

El sonido no acompaña la imagen: la interroga, la amplifica, la desestabiliza. Por ejemplo, en una de las escenas finales/iniciales —donde Nafissatou duerme con los primeros rayos del amanecer sobre su piel— no se escucha música, sino una sinfonía de grillos, pasos lejanos, murmullos de mercado y una respiración que se entrecorta. Ese diseño sonoro fue discutido colectivamente en sesiones de escucha crítica, en las que se priorizó la construcción de atmósferas más que la ilustración directa.

El uso del silencio también fue central. En una escena particularmente dolorosa —la del túnel— se decidió eliminar todo sonido salvo una frecuencia grave sostenida, apenas perceptible, que genera una tensión casi corporal. Como ha señalado Michel Chion (1994), el silencio en el cine no es ausencia, sino presencia diferida: una forma de escucha que afecta al cuerpo del espectador.

3.5 Materialidad de lo imperfecto: el glitch

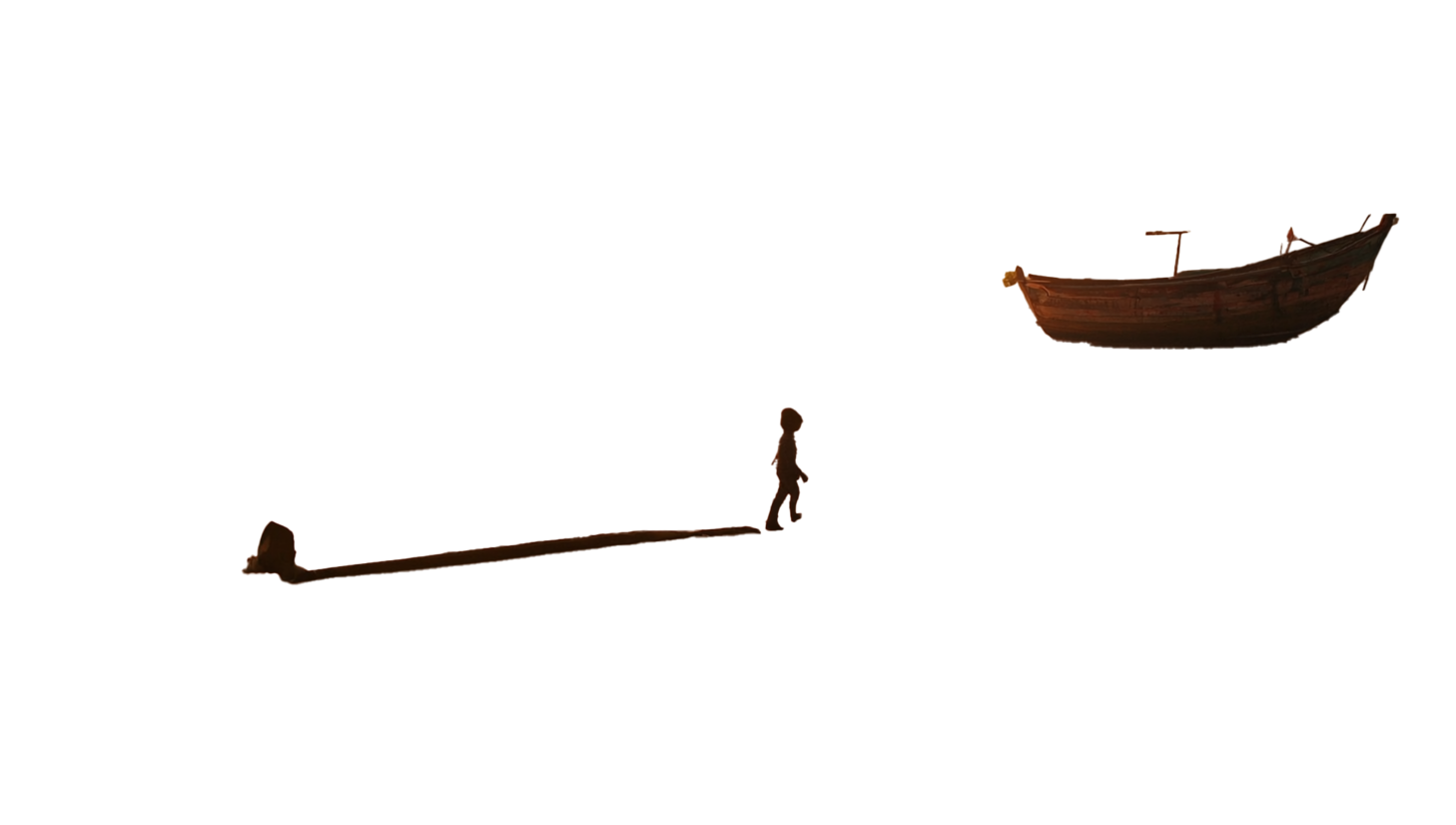

Un hallazgo estético inesperado fue la aparición de errores visuales en las imágenes generadas por IA: rostros levemente deformes, sombras imprecisas, texturas borrosas, superposiciones accidentales. En lugar de corregirlos todos, se decidió mantener algunas de estos errores como parte del lenguaje de la obra. Esta elección se inscribe en la tradición del “glitch art” (Menkman, 2010), que celebra el fallo como espacio de posibilidad, como evidencia de la mediación técnica y como cuestionamiento a la perfección normativa.

Estas imperfecciones otorgan a la obra una textura que recuerda al cine experimental, al videoarte, al ensayo audiovisual. No se busca simular la realidad, sino afectarla, interpretarla, sugerir otras formas de mirar.