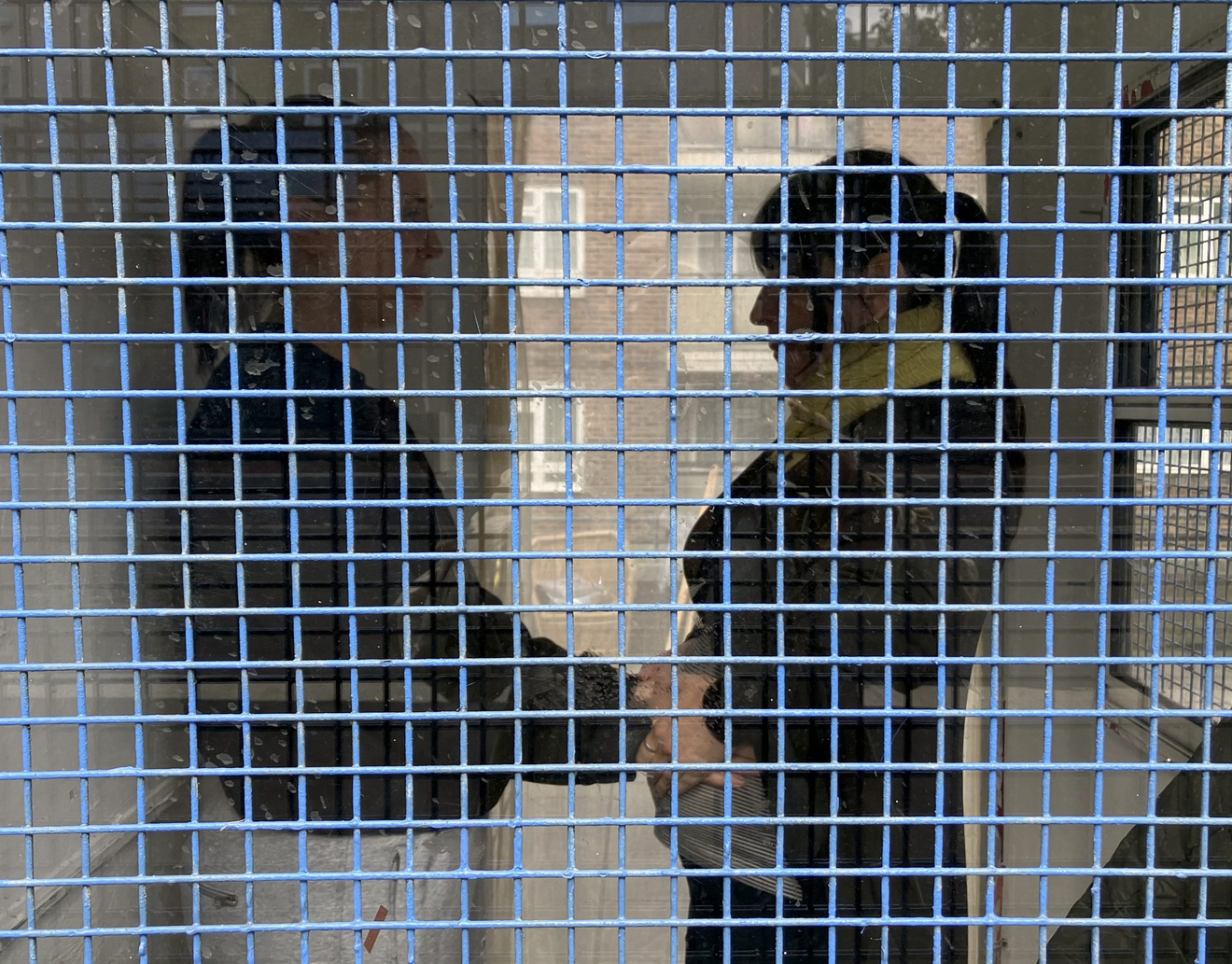

Per accedere allo spazio della ricerca

bisogna far spazio ad un silenzio

percettivo che escluda tutto il resto /

un momento di riflessione e centring

che permetta un'elaborazione utile /

soundrack della ricerca:

Dal punto di vista cognitivo, questo rischio emozionale attiva un’elaborazione necessaria di tutte le informazioni ricevute per rimodulare la propria presenza nella relazione stessa e nel contesto dato.

Rimodulare vuol dire ripensare il proprio modo di stare in ascolto.

Percepire «l’eco del corpo dell’altro» (Walsh, 2021, p.136) dal punto di vista empatico vuol dire essere permeabili alle sue reazioni, raccoglierle con tutto il corpo e intuire le loro condizioni del momento.

A differenza dei contesti terapeutici in cui si attivano modalità di protezione per chi guida la terapia, in situazioni relazionali come quelle presentate nelle performance uno-a-uno si vive il rischio più che reale di mettersi in ascolto delle emozioni dell’altro con uno spazio di reazione che non è mai protetto ma sempre esposto alla compresenza di due estranei. La possibilità di incontrare la diversità che l’altro porta con sé in un contesto di forte prossimità può provocare azioni inconsulte, in base alle reciproche proiezioni, di empatia o conflitto che si attuano durante l’incontro.

Eco, in questo contesto, richiama la necessità di un metabolismo socioeconomico che tenga conto non solo dell’estrazione delle risorse ma anche dei flussi di scarti e emissioni (Krausmann et al.). L’eco non è solo riverbero acustico ma memoria materiale: ogni azione produttiva lascia un’impronta, un’eco ambientale che si manifesta nei carichi di rifiuti e nella pressione sugli ecosistemi, fattori che, secondo Hickel et al., devono essere equamente distribuiti secondo principi di responsabilità nazionale ed ecologica. L’eco è anche un concetto di giustizia: Mohai et al. sottolineano come le comunità vulnerabili subiscano in modo sproporzionato gli effetti negativi di queste “echi” ambientali. L’arte, soprattutto quella che nasce dalla collaborazione tra artisti e scienziati, funge da boundary object (Gibson) capace di rendere visibili e sensibili tali echi, stimolando una eco-logica che non sia solo antidoto all’ecocidio ma anche pratica di responsabilità e di rinuncia, come nel gesto di “restituire al suolo” qualcosa di prezioso. Nel paesaggio dell’Antropocene, l’eco diventa monito e possibilità: ogni sistema, come ricorda Tsing, oscilla tra limiti di tolleranza; superare tali limiti senza flessibilità conduce al collasso. L’eco, dunque, ci invita a praticare l’arte dell’ascolto sistemico e della coesistenza, rinegoziando continuamente i nostri rapporti con l’ambiente e le sue soglie di sostenibilità.

Kobi 2024 / Eco / 24 Settembre 2025