ARTISTES:

ANNIE AUGER, CLAIRE BURELLI, OCÉANE BUXTON, PIERRE-OLIVIER DÉRY, FENYX FLORENTINY, NATHALIE GUILLOUX, ALEX HALLÉE, LAURENCE LAPOINTE-ROY, NICK MA, GIUSEPPE MASIA, PIERRE-ÉTIENNE MASSÉ, DENIS McCREADY, SAMUEL MERCURE, FATIMA-ZOHRA OUARDANI, JULIE PASTORE, GABRIELLE TURBIDE, MARIE-PIER VANCHESTEIN

INVITÉS:

MAGALI BABIN, JACYNTHE LORANGER, MICHÈLE MAGEMA, LUCIE ROCHER, RIHAB ESSAYH

Portant un regard sensible sur les enjeux de la biodiversité, je suis mobilisé par la volonté de préserver un héritage naturel et de mettre en lumière son importance.

Les animaux désignés menacés sont mes principaux sujets. Le choix des animaux traités dans mon travail s’effectue à partir de listes d’animaux menacés établies par diverses institutions gouvernementales et OBNL reconnus. En collaboration avec plusieurs partenaires du milieu environnemental (laboratoires, centres de conservation, etc.), j’archive leurs empreintes via un ensemble de techniques adaptées à chaque espèce. Les empreintes peuvent être moulées en travaillant avec des animaux vivants (empreintes de pied recueillies au sol) ou avec des spécimens conservés dans l’alcool (technique envisagée pour ce projet). Une fois dupliquées, les moulages sont agencés à des œuvres sculpturales installatives.

Je problématise la notion de « charisme animal » au sein du rapport entre l’humain et les enjeux de la biodiversité. J'entends par « charisme animal », le terme tel que défini en biologie de conservation, c’est-à-dire un ensemble d’affects suscitant l’attention et l’empathie de la population envers la précarité de certaines espèces médiatisées : les espèces-phares. Ce principe, souvent considéré en biologie de conservation, fonctionne à partir d’un modèle récurrent : la protection d’habitats d’espèces-phares. Celles-ci, via un dispositif médiatique qui magnifie, valident l’acceptabilité sociale des mesures de sauvegarde choisies. En magnifiant les espèces, les stratégies de sauvegarde « transfigurent » leur représentativité, leur octroyant des attributs anthropomorphiques qui multiplient les usages de leur représentation. Conséquemment, leur présence croît dans la culture, puis génère ce que les biologistes appellent la « présence virtuelle ». La présence virtuelle se décline en éléments matériels (jouets, culture culinaire, vêtements, etc.) et en éléments virtuels (publicités, dessins animés, logos sportifs, etc.).

Mon projet vise à réfléchir sur les raisons pour lesquelles les stratégies de « séduction » sont si souvent utilisées en biologie de la conservation. À cette fin, je compte explorer le potentiel évocateur de l’empreinte animale. L’exercice me permet de jongler avec un concept créé pour le projet, celui « d’absence virtuelle ». Comme la présence virtuelle est un bestiaire d’espèces-phares décontextualisées et dématérialisé, la notion d’absence virtuelle sera, elle, un ensemble d’espèces « non-phares », surtout matérielle, et intriquée avec la réalité. C’est pour cette raison que l’empreinte, qui, par défaut, est liée à son référent (l’animal moulé), me permettra d’élaborer ma stratégie.

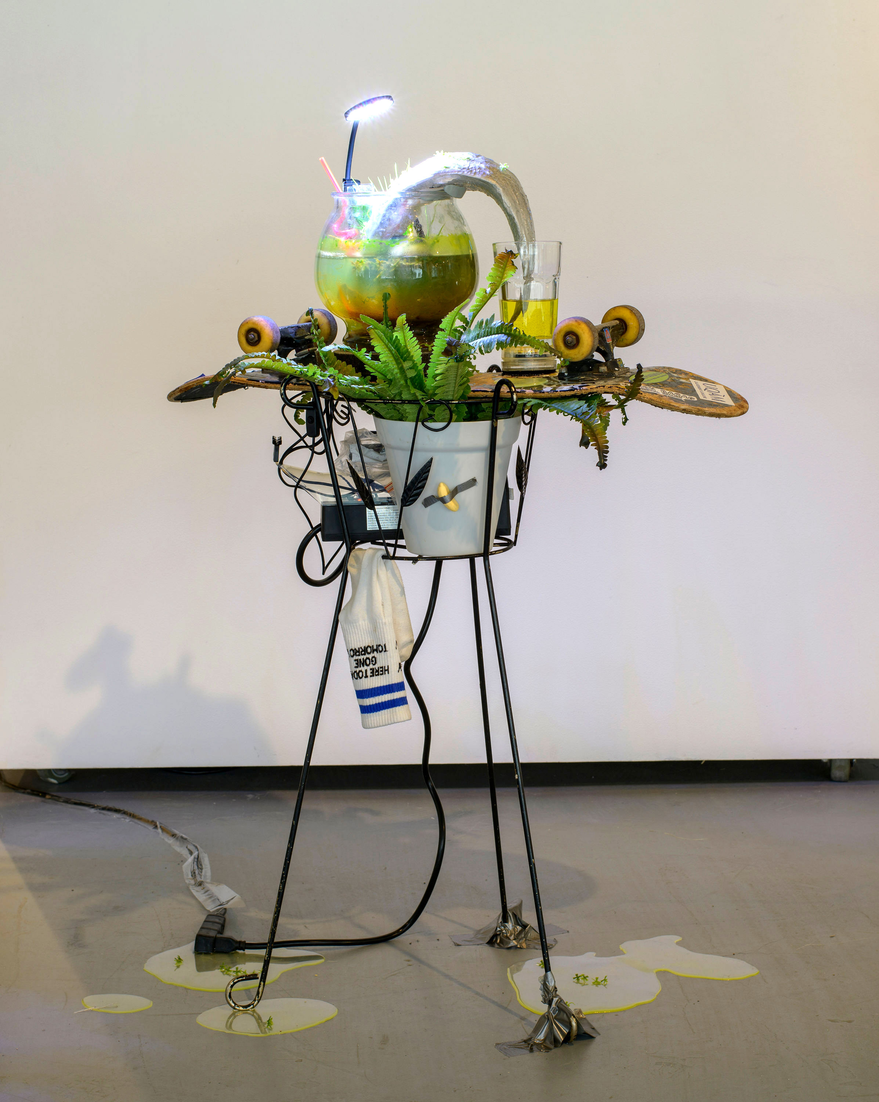

Le corpus d’œuvres créé pour mon projet de maîtrise est établi sur deux axes : la magnificence et la « démagnificence ». Pour une moitié du corpus à produire, je compte m’inspirer des mécanismes utilisés dans les campagnes de sauvegarde, soit « magnifier » la figure animale, mais ici, j’appliquerai le processus à des espèces en péril moins connues (non-phares) et/ou dites moins « charismatiques », en m’inspirant des codes d’une « présence virtuelle réinventée ». Pour l’autre moitié du corpus, je compte effectuer le geste inverse, c’est-à-dire de « démagnifier » certaines espèces-phares et les recontextualiser dans des représentations antinomiques à la séduction, voire grotesques. L’objectif est d’expliciter une dualité (ou un contraste) entre les deux axes du corpus, de sorte à mettre en lumière la place prépondérante d’affects esthétiques qui animent notre rapport à la biodiversité, et peut-être ainsi, participer à mieux comprendre nos comportements en matière de sauvegarde.

Site web: www.peetmasse.com

Contre-Magnificence 1, 2024. 140 cm. x 100 cm x 100 cm. Alose savoureuse (spécimen conservé dans l’alcool) moulé, dupliqué et reproduit. Objets usagés détournés.

Magnificence 1, 2025. 140 cm. x 100 cm x 100 cm. Fouille-roche gris (spécimen conservé dans l’alcool) moulé, dupliqué et reproduit. Objets usagés détournés.